東日本大震災アーカイブ

被災体験語り部誕生 震災と原発事故、後世に伝える

■相馬の斎川一朗さん 「犠牲者出さない」

東日本大震災や東京電力福島第一原発事故を風化させない-。福島県相馬市で全国からの視察者や観光客に被災体験を伝える6人の「語り部」が今月にも活動を始める。災害で得た教訓を末永く語り継ごうと集まった。被災地研修ツアーを企画する「ふくしま観光復興支援センター」(福島市)には、原発事故の避難者ら県内各地の約50人が語り部として登録した。震災から1年6カ月となるのを前に、体験者が直接語り、人々の記憶に残す取り組みが動きだす。

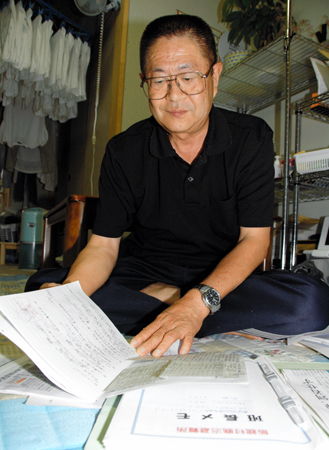

「体験者にしか語れないことがある」。相馬市の和田観光苺組合でイチゴ作りや販売に携わる農業斎川一朗さん(64)は「語り部」の意義を強調する。

市内は震災や津波で450人余りが犠牲になった。住民は津波の恐怖を感じながら必死に避難した。自宅は高台にあって津波被害を免れたが、近くの組合直売所は浸水し、ハウスは半数近くが壊滅した。そして多くの友人を失った。

悲惨な経験を、誰かが伝えなくてはいけないと思った。被災者の言葉を通し、日頃から災害発生に備えてもらう必要性も強く感じた。体験談を話してくれる協力者を探し始め、津波で大きな被害を受けた沿岸部の原釜・尾浜地区を中心に声を掛けた。

他人に経験をさらけ出すことに抵抗感を持つ人もいた。粘り強く説明を続けた。

夫と津波に流された女性や、避難誘導や行方不明者捜しをした消防団幹部、原発事故で漁ができずに苦境に立つ漁協の職員らが賛同した。

先月末、市内の組合直売所で、語り部の模擬研修が行われた。斎川さんが津波の高さの跡を指さす。模擬ツアーの参加者に、沿岸部で地震を感じたら、ためらわず高台に逃げるよう熱く語った。

「もう1人の犠牲者も出したくない」。備えを訴える思いが原動力になっている。

■大熊から若松避難田沢憲郎さん 「自分の言葉で伝える」

大熊町から会津若松市の仮設住宅に避難している田沢憲郎さん(65)は、ふくしま観光復興支援センターの被災地研修ツアーで「語り部」を務めることを引き受けた。

自宅は福島第一原発から約5キロ。福島第一原発事故の翌日に小野町に避難した。その後も飯舘村、栃木県鹿沼市、喜多方市など、避難先を転々とした。「一瞬にして暮らしの全てを奪われた」と語気を強める。

一方で、大熊町職員を退職後に原子力関係団体に勤務した経験もある。「町は事故前、原発との共存を図ってきた」と複雑な思いを打ち明ける。

古里に戻れない寂しさ、不自由な避難生活、先行きが見えない将来への不安...。伝えたいことはたくさんある。「用意された原稿を読むようなことはしたくない。感じたことをありのまま、自分の言葉で伝えたい」。語り継ぐことは自分の使命だと考えている。

■相馬 観光復興支援センター ツアーで活動 県内50人登録

福島県相馬市の「語り部」は、市観光協会が全国から受け入れている大洲海岸や松川浦大橋などの市内の被災地研修ツアーの参加者を対象に体験を伝える。斎川さんら6人が既に受け入れ態勢を整えており、依頼があれば、活動に入る。

県内の経済活性化を目的に7月、県が福島市に設立したふくしま観光復興支援センターでは、県外企業の研修や学校の教育旅行などを受け入れた際、登録している「語り部」がプログラムに応じた場所で体験談を話す構想だ。

登録した約50人には、二本松市で浪江町の伝統工芸「大堀相馬焼」を復活させた大堀相馬焼協同組合の半谷秀辰理事長をはじめ、事業を再開した自営業者、風評被害に苦しむ観光業者、避難者支援活動を続ける関係者らがいる。

(カテゴリー:福島第一原発事故)