東日本大震災アーカイブ

核燃料取り出しロボ共同研究 福島第一原発の廃炉へ向け県内3大学・高専

福島大、会津大、福島高専は東京電力福島第一原発事故の廃炉作業に当たるロボットの技術開発に向けた共同研究に着手する。高い放射線量のため人が作業できない原子炉内で、溶け落ちた水中の核燃料を取り出す遠隔水中活動機器の製作を目指す。廃炉作業の中核を担う機器開発に向け、「福島の英知」を結集する。

■30年度までの開発目標

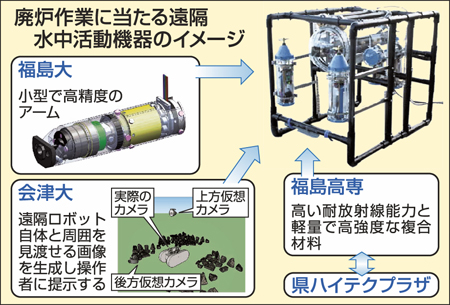

遠隔水中活動機器のイメージは【図】の通り。平成37年度に予定される溶融燃料の取り出しに向け、30年度までの技術開発を目指すとしている。

医療・介護分野の小型ロボットアームの第一人者である福島大共生システム理工学類の高橋隆行教授(53)、ロボットの知能開発を研究している会津大コンピュータ理工学部情報システム学部門の成瀬継太郎上級准教授(46)、機械材料の強度評価を専門とする福島高専機械工学科の鈴木茂和准教授(37)の3氏と学生が連携していく。

高橋氏は特許を取得した世界最小最軽量クラスの超小型運動変換装置を用い、高精度の関節アーム技術を構築した。細かな動作が可能で細い指のような「ハンド」を作り、原子炉内の溶け落ちた核燃料のごく微量を挟み込む技術開発を目指す。

成瀬氏はロボットに多数のカメラを取り付け、画像処理することでロボット自体とその周囲を映し出す画像の研究を進める。原子炉内は多数のがれきが散らばっているとみられ障害物を避けながらロボットを動かすために必要な技術となる。

鈴木氏は県ハイテクプラザと連携し、機器の材料研究に取り組む。高い放射線量でも材料の性質が変化せず、軽量で高強度の複合材料を開発し、機器の素材に活用する。

今後、各機関で研究を進める。長期にわたる取り組みと見込まれるため、機器の研究開発と並行し、研究室の学生を中心に人材を育成する。

高橋氏は「3機関の専門知識を生かし、福島チームで本県の最重要課題の解決に当たる」と意義を語る。成瀬氏は「原発事故の収束へ向けた事業に貢献する」、鈴木氏は「自分の研究を廃炉作業の加速につなげたい」と目標を掲げた。

プロジェクトは、文部科学省の国家課題対応型研究開発推進事業「廃止措置等基盤研究・人材育成プログラム委託費」(5年間)で進められる。文科省から事業を受託した東京大が福島大、会津大、福島高専の3機関に遠隔水中機器の開発を委託した。

◇ ◇

日本原子力研究開発機構(JAEA)は廃炉技術を研究する「楢葉遠隔技術開発センター」(モックアップセンター)を楢葉町の工業団地に整備している。センターで福島大などの共同研究で生まれた機器の性能試験を行う予定。

県内ではこのほか、飯舘村に基幹工場を置く菊池製作所(本社・東京)が今春、南相馬市小高区に国内最先端のロボット研究開発拠点「産学官連携研究センター」を開設する。

(カテゴリー:福島第一原発事故)