東日本大震災アーカイブ

農林漁業者に月内に仮払い 東電、損害の半額を

東京電力は13日、福島第一原発事故で損害を受けた農林漁業者への賠償金仮払いを今月末までに開始すると発表した。関係者への迅速な生活支援を目指した政府の要請を受けての対応で、農林水産物の出荷制限・自粛措置や、家畜処分などで受けた4月末までの被害額の2分の1を支払う。東電は中小企業の損害についても仮払いする方針で、県内の商工関係団体と協議会を設立し、16日に初会合を開き詳細を話し合う。

東電の仮払い対象となるのは(1)出荷制限・自粛により農林漁業者が被った損害(2)避難、屋内退避、計画的避難区域内で生じた損害(3)海上の航行禁止区域設定による損害-で、県内全域に及ぶ。仮払いの割合は、平成11年の茨城県東海村の核燃料加工会社「ジェー・シー・オー(JCO)」臨界事故の際と同率とした。今回が仮払いの第一弾で、東日本大震災が発生した3月11日から4月末までが対象期間となる。政府の閣僚会議の決定を受け、対応を決めた。

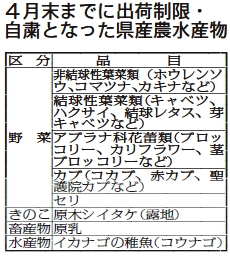

出荷制限・自粛となった県産農林水産物は【表】の通りで、野菜の非結球性葉菜類、コゴミ、原木シイタケ、原乳、コウナゴなど8品目に及ぶ。避難などの区域設定による損害は死んだ牛、豚、ニワトリなどの補償を想定。福島第一原発から半径30キロ圏内の航行禁止により漁業者が受けた被害も対象にしている。

一方、東電の仮払い決定を受け、農業、漁業の関係団体は損害算定を加速させている。JA福島五連と農畜産業関係団体が設立した「JAグループ東京電力原発事故農畜産物損害賠償対策県協議会」は作物の過去の平均単価を参考に被害額をまとめ、27日に請求する予定。県漁連は、過去5年間の3、4両月の水揚げ金額を集計し被害額を確定する考えだ。

東電はJA協議会と県漁連の算出した被害額に沿って、早急に仮払いを始める。被害は茨城、栃木など他県にも及んでおり本県と同様の枠組みで賠償する。その際、被害額の算定基準が県ごとに異なるケースが想定されるが、同社は支払い完了時までに統一基準を設けて対応していく。

◇ ◇

県や農林水産業関係団体は、福島第一原発事故による風評被害も賠償の対象にするよう国と東京電力に求めている。

しかし、国の原子力損害賠償紛争審査会の1次指針で風評被害に対する方針が明確化されなかったことから、今回の仮払いでは対象外となった。避難などの区域設定された場所以外は設備・機械、農地なども賠償されない。区域内については、今後、東電社内で検討する。

()