東日本大震災アーカイブ

原発事故関連死 関連死増依然深刻 今年度県内76人宮城の8倍、岩手の3倍

東日本大震災から11日で2年6カ月が経過した。震災と東京電力福島第一原発事故で約14万7000人が避難生活を強いられている本県では、避難先で体調不良などで亡くなる震災関連死(原発事故関連死)の人数が増え続け、依然として深刻な状況だ。平成25年度の認定者数(4~8月末)は宮城県の約8倍、岩手県の3倍余りに当たる76人となっている。県内の仮設住宅での「孤独死」は8月末時点で少なくとも累計23人に上ることも分かった。避難者の生活環境改善が急務となっている。

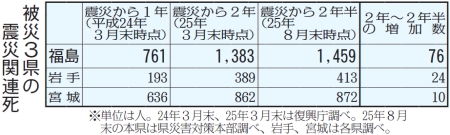

本県と岩手、宮城の被災3県で震災関連死に認定された人数の推移は【表】の通り。今年度に入ってから増えた人数は本県が76人で突出して多く、岩手が24人、宮城が10人だった。

県内の76人はいずれも浜通りの市町村の住民で、最多は南相馬市の22人だった。次いで大熊町と富岡町が各16人で続いている。原発事故の避難区域を抱える市町が大部分を占めた。

本県が他県より増加傾向にあるのは、震災と原発事故前に居住していた市町村から離れた土地での避難生活が長期化するなど、被災者がストレスを抱えることなどが要因とみられている。

震災関連死かどうかを認定する審査会は各市町村が設置しているほか、双葉郡は共通で設けている。震災と原発事故から月日が経過し、認定の判断が難しくなってきている。今後も関連死は増えるとみられ、審査会を持つ市町村からは、県に審査会を置くよう要望する声が出ている。

8月末現在の本県の震災関連死は1459人で、津波による水死など直接死の1599人に迫っている。県内では9月に入り新たに3人が関連死に認定されており、11日現在、計1462人となっている。

()