東日本大震災アーカイブ

(42)命の重さ 慰謝料 迫る時効 東電任せでいいのか 長期避難に対応した法を

東京電力福島第一原発事故から2年半となった今なお、約14万7000人が避難生活を続ける。東電への損害賠償を請求できなくなる可能性が浮上している。民法は損害賠償の請求権が失われる時効を3年とする。

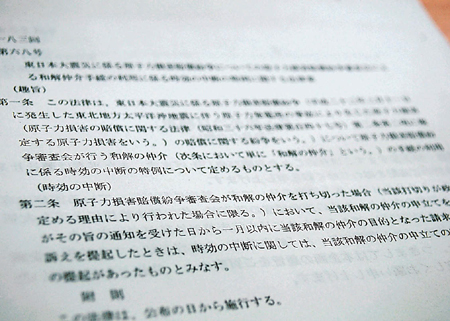

今年5月、衆参両院は全会一致で「特例法」を成立させた。時効までに裁判外紛争解決手続き(ADR)を申し立てた人に限り、手続きの打ち切り後、1カ月間は損害賠償請求訴訟を起こせるとした。

避難生活の中でストレスなどを抱え、命を落とす原発事故関連死。古里に帰還できない状況が続く限り、ゼロになることはないとみられている。「収束さえしていない原発事故の賠償に時効があっていいのか。被災者に寄り添っていない」。県や被災市町村などは被災者の救済が滞らないよう、時効問題を解決する法整備を国会に求めている。

長期化する避難生活で、被災者は古里への帰還を思い焦がれている。トラブル続きの廃炉作業、高い放射線量、進まない除染...。被災者の望みをかなえるためには、相当の時間を要することを告げる。

福島市松木町に事務所を構える弁護士の新開文雄さん(61)は、ADRや民事訴訟に踏み切っていない被災者に思いをめぐらせる。「制度を詳しく知らず、申し立てや提訴に尻込みしている人は多いはず」。東電は時効を理由に賠償金の支払いを拒まないとしている。しかし、被災者にとって最短の時効期限となりかねない「事故から3年」は来年3月に迫っている。

原発事故から3年以上過ぎてから死亡したケースは、遺族による慰謝料請求が困難になりかねない。「特例法では不十分。わずか半年で動きだせる人は多くはない...」。新開さんは原発事故の特異性に対応できる早急な法整備を求めた。

本県関係の国会議員には日々の生活に疲れを見せる被災者の声が直接届く。ある議員は特例法の不備を認める。「特例法の成立は一歩前進だが、十分な被災者救済策とは言えない」。別の議員も「時効を防ぐ新たな法制度をつくってほしい、という県民の思いは痛いほど分かる」と、新たな立法措置の必要性を胸に活動している。

東電は6月に改定した「総合特別事業計画」の中で、被災者からの賠償請求が消滅時効の制度で妨げられることのないよう柔軟に対応する見解を示した。

「事故の当事者である東電が、賠償請求できる期間を左右する仕組みのままで本当に被災者は救済されるのか」。東電が打ち出した計画に対し、原発事故に限り時効を中断する法整備を望む声が各方面で渦巻いている。法の制約がない以上、東電が計画の中でうたっている「柔軟な対応」が将来的にも維持されるのかが不透明なためだ。

被災者に寄り添う法律家や国会議員の見解とは対照的に、福島第一原発から遠く離れた東京・霞が関には、時効によって救済が滞ることへの危機感が薄い。

賠償制度を管轄する文部科学省の原子力損害賠償対策室は東電の計画に理解を示す。幹部は国の立場を、こう説明した。「時効への対応を含む東電の計画の履行状況を注視しながら、問題があれば国が指導する」

(カテゴリー:原発事故関連死)