東日本大震災アーカイブ

中間貯蔵整備 進まず 住民理解が課題 説明不足と指摘の声

環境省は、除染作業に伴う土壌などを搬入する「中間貯蔵施設」を平成27年1月までに整備し、運用を開始するとしている。ただ、住民理解など課題は多く、供用開始の見通しは立っていない。

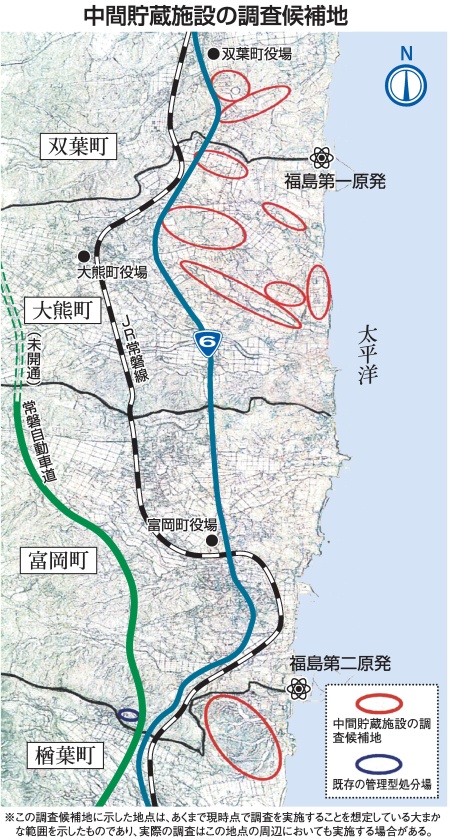

建設候補地の楢葉、大熊、双葉の3町のうち、楢葉と大熊両町で地質を詳細に調べる「ボーリング調査」の中間報告がまとまった。環境省は今後、具体的な設置場所を確定させ、両町と協議する。双葉町に対しては9月1日までに町民向けの事前説明会を終えた。今後、現地調査を申し入れる。

ただ、3町の住民からは施設の具体像などの説明不足を指摘する声があり、建設に入るには地権者との用地交渉などのハードルが残る。施設は汚染廃棄物を30年保管するとしているが、その後の搬出先となる県外の最終処分場が具体化していない。施設に対する住民理解の足かせになっている。

政府は中間貯蔵施設整備加速化に向け9月4日、福島現地推進本部を設けた。施設建設に必要な用地取得や住民との交渉などに当たるが、新態勢は職員の専従性に乏しく、整備が目標通りに進むかは不透明だ。

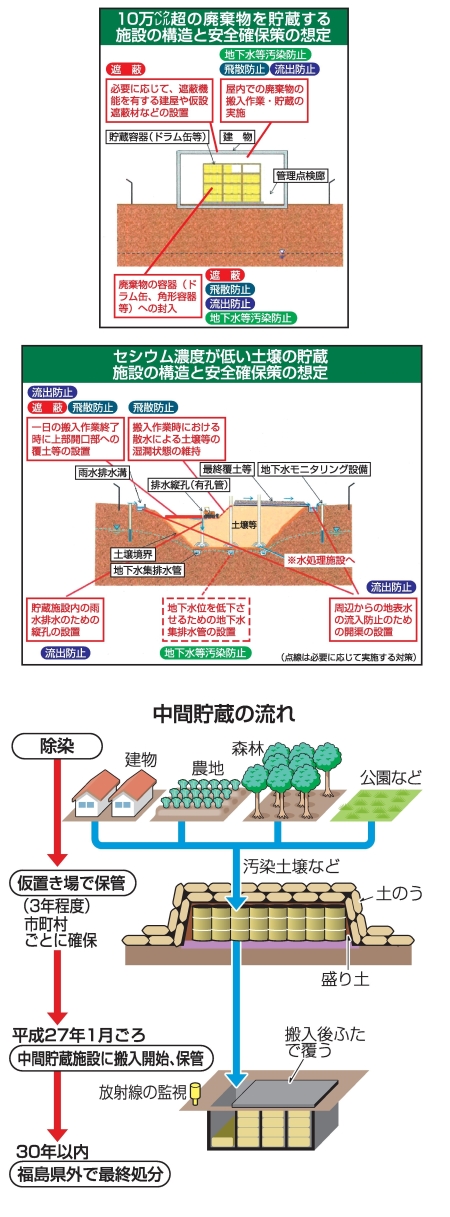

環境省の検討会が示した中間貯蔵施設の基本構造は、セシウム濃度が低い土壌などを扱う施設と、放射性物質濃度が1キロ当たり10万ベクレル超の下水汚泥などの廃棄物を扱う施設に分けた。汚染土壌は容器に入れず、地面に穴を掘って貯蔵。周辺の地下水に影響を及ぼす可能性がある場合は遮水設備を設ける。10万ベクレル超の廃棄物はドラム缶などの容器に密封し、建屋内で保管する。全体の搬入量は推計で約1600万〜2200万立方メートルに上り、東京ドーム13〜18個分になる。環境省は秋までに、施設の概要、維持管理の指針、環境保全対策の基本方針などをまとめる。ただ、搬入時の安全対策、経路選定などに課題が残っている。

一方、県は、環境省の現地調査結果を独自に分析、検証する専門家会議を今春、発足させた。委員からは廃棄物を中間貯蔵施設から最終処分場に移すための手法、汚染廃棄物の減容化などを具体的に示すよう求める意見が出ている。

(カテゴリー:震災から2年6カ月)