東日本大震災アーカイブ

健康管理先見えず 問診票の回収難航

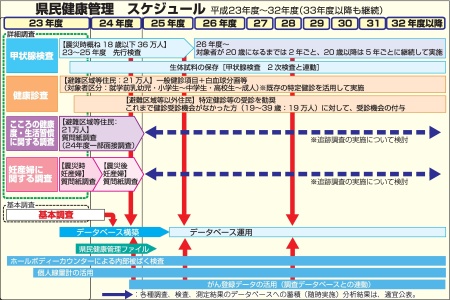

東日本大震災直後に発生した東京電力福島第一原発事故。県内各地に拡散した放射性物質対策として、県などは全県民を対象とした県民健康管理調査に乗り出している。県民の健康状態を長期間にわたり把握する。しかし原発事故直後の外部被ばく線量を調べる基本調査の問診票回収が低迷するなど、県の想定通りに進むかは不透明だ。原発事故に伴う賠償をめぐっても、県内市町村の請求に対する東電の支払いは一部で滞っている。森林の賠償については、請求受け付け開始の日程すら固まっていない状況だ。

原発事故による健康への影響を調べるため、県は全県民約205万人を対象に「県民健康管理調査」を続けている。「基本調査」の問診票の回答状況は7月31日現在、23・5%と低迷している。対象者205万6994人のうち、回答したのは48万3088人にとどまっている。

同日現在の市町村別の回答状況で最も高いのは浪江町の60・1%、最低は湯川村の12・1%。先行調査地区(川俣町山木屋地区、浪江町、飯舘村)の回答率は半数を超え58・3%に達している。一方、会津・南会津地区は13〜15%台と地域により偏りがある。

「基本調査」は、事故が発生した平成23年3月11日から7月11日までの4カ月間に外部から被ばくした線量を、当時の行動記録から推計する。今年8月の報告では、原発などの放射線業務従事者を除く約43万6千人のうち65・9%が、1年間の被ばく限度とされる1ミリシーベルト未満。2ミリシーベルト未満まで広げると94・8%となる。最も高い人は25ミリシーベルトだった。

県は問診票の回答率向上に向け、未回答者に対し、簡素化した問診票の発送を年内に開始することを決めた。現在の問診票は日付、時間ごとに行動記録を記入するが、簡易版では移動距離が少なかった日は時間などを省略して記入できる。

(カテゴリー:震災から2年6カ月)