東日本大震災アーカイブ

最大3倍上げ方針 家屋賠償 さらに増額意見も

文部科学省の原子力損害賠償紛争審査会(会長・能見善久学習院大教授)は1日、同省で開かれ、上乗せを検討していた避難区域の家屋の賠償額を最大で現行の3倍に引き上げる方針が示された。東京電力の賠償基準による支払額は木造家屋の場合、築48年以上で新築時価値の2割にとどまる。現状では避難先での住宅取得は難しいとする声に配慮し6割とした。ただ、委員からは「さらに引き上げるべき」との指摘があり、次回会合で協議する。

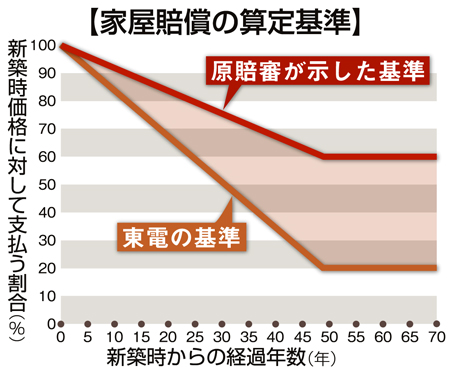

家屋賠償の算定方式は【グラフ】の通り。既に支払いが始まった東電の賠償基準では、固定資産税評価額を基に新築時の価値を計算する。その上で経過年数に応じて減価償却し、福島第一原発事故当時の価値を導き出す。木造で48年が過ぎると、新築時の2割の価値しか残っていないとみなされる。48年以上前に2000万円で新築した家屋の賠償額は400万円になる。

一方、都市部で生活する避難者からは「現行の基準に基づく賠償では、事故前と同等の家屋を買うのは難しい」との指摘が出ていた。このため、審査会は住宅を取得するためには事故前価値を超える賠償が必要と判断。ダムなどの公共用地取得では築48年の木造家屋で新築時価値の約5割が補償されていることのほか、原発事故という特殊要因も加味して6割が妥当との方針を打ち出した。

審査会が新たに示した基準を適用すると、48年以上前に2000万円で新築した家屋の賠償額は、東電基準の3倍に当たる1200万円となる。

ただ、委員からは「住民にとっては、どんなに古い家であっても何の不都合もなかった。使用価値から見れば6割は低過ぎる」として、7~8割にすべきとの意見も出された。能見会長は「もう少し話を聞いた上で詰めたい」として、今月中に開く次回会合に結論を持ち越した。

宅地の賠償額についても、どの程度上乗せするのが適当か議論したが、まとまらなかった。

(カテゴリー:福島第一原発事故)