東日本大震災アーカイブ

「健康管理」長期の健康管理必要 甲状腺検査14%3万人未受診

東京電力福島第一原発事故に伴い、県内に拡散した放射性物質の人体への影響を長期的に見守るのが県の県民健康管理調査だ。ただ、外部被ばく状況を調べるため問診票に原発事故当時の行動を記してもらう基本調査、18歳未満の子どもの甲状腺検査とも順調に進んでいるとはいえない。県は基本調査で問診票の簡易版を製作し、回収率アップを試みたが、効果はほとんど出ていない。データに基づく健康管理が立ち行かなくなる恐れもある。一方、放射線の影響を最小限に抑えるため、県内では屋内遊び場の整備が進んでいる。

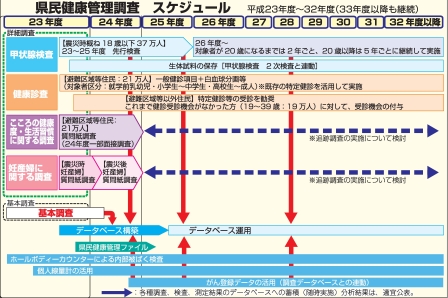

「県民健康管理調査」は県と福島医大が全県民を対象に実施している。問診票を回収し外部被ばくを調べる基本調査と甲状腺検査、内部被ばく検査が柱となっている。

このうち、甲状腺検査(震災発生時18歳以下の37万人が対象)で甲状腺がんと確定、あるいは疑いのある受診者は74人となっている。原発事故との因果関係について、県民健康管理調査検討委員会は「放射線の影響をきちんと検証する必要があるが、これまでの科学的知見から現時点で影響は考えにくい」との見解を示している。

平成23年度検査で甲状腺がんと確定したのは10人、疑いが4人、24年度検査では確定が22人、疑いが28人、25年度検査で確定が1人、疑いが9人となっている。

甲状腺検査は26年度から本格検査(2回目の検査)が始まる。放射線被ばくによる影響を追跡調査するのが狙いだ。26年度の対象となる25市町村の約21万人のうち、昨年12月末現在で1次検査未受診者は約14%の約3万人に上っている。

1回目の先行検査は震災時に居住していた市町村内や周辺地域での実施が原則。福島医大は、自主避難を含めた転居や保護者の転勤などで住所が変わり、受診機会が少ないことが未受診者を生む要因の1つとみている。このため同大は今月17日から27日にかけ、26年度の対象となる25市町村の1回目検査の未受診者を対象にした追加検査を実施する。

一方、県外避難者については引き続き、県と提携している県外46都道府県の79医療機関での実施を促す。

県民健康管理調査をめぐっては、転記などのミスが相次いでいる。避難区域の住民を対象とした「健康診査」の血液検査結果データの転記で、白血球の数を実際より多く記載し、基準範囲内の受診者に「異常」と通知するなどした誤りが発覚した。甲状腺検査2次検査の集計結果でも誤りがあった。

■問診票回答低迷25% 外部被ばく線量基本調査

県民の外部被ばく線量(原発事故発生後4カ月間)を推計する問診票による基本調査が進んでいない。対象者205万6994人のうち、昨年12月末時点の回答者は51万5212人で回答率は25・0%にとどまる。県は回答率向上のため昨年11月末から、未回答者約25万人に対し、簡素化した問診票を発送した。

簡易版の回答は1月末現在、3万9344件あった。回答率は25%となり、導入前に比べ、やや向上した。

県民健康管理調査は県民の健康状態を把握するとともに、病気の予防、早期発見、早期治療を目指している。将来にわたり検査結果を比較する上で、データ蓄積は不可欠。問診票の回答率や受診率の向上に向けた施策を打ち出せるかが課題となっている。

(カテゴリー:震災から3年)