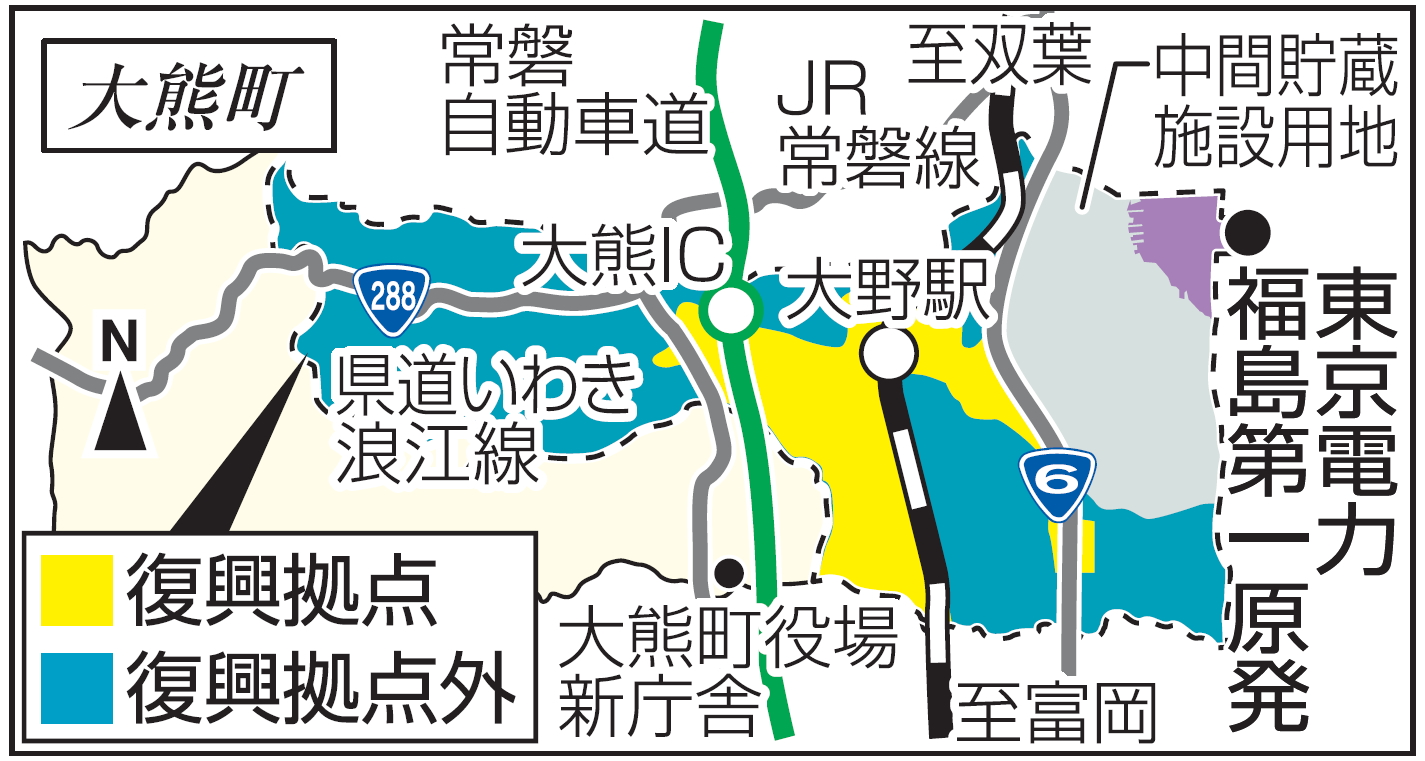

東京電力福島第一原発が立地する大熊町は、原発事故で約4900ヘクタールが帰還困難区域となり、そのうち約1100ヘクタールが除染廃棄物を保管する中間貯蔵施設の用地となった。大熊町野馬形行政区から会津若松市に避難している自営業庄子ヤウ子さん(73)の自宅がある土地は、中間貯蔵施設用地に含まれている。「大熊に戻りたい。でも、現実には帰る家がない。そんなジレンマを抱え続けている」

2011(平成23)年3月12日、原発事故に伴う全町民への避難指示を受け、バスで田村市に移動した。船引小の体育館などで寝泊まりする生活が続いた。3カ月ほど過ぎたころ、会津若松市の仮設住宅に入居した。町が役場機能を市内に移すことを知り、この地で暮らそうと決めた。

「自分や子どもたちにとって、帰る家が欲しかった」。2016年に住宅を新築した。会津若松市での生活も間もなく10年となる。落ち着いた日々を過ごしているものの、古里が恋しい。その思いは、少しも薄れない。

◇ ◇

2016年8月に環境省の職員が自宅を訪ねてきた。大熊町の土地の中間貯蔵施設利用に関する説明を受け、同意書に押印するよう促された。所有地が中間貯蔵施設用地に指定された住民には二つの選択肢が与えられた。一つは土地を国に売却して手放すこと。もう一つは、所有権を残したまま土地を施設に使用する「地上権」の行使だ。

庄子さんが家族5人で暮らしていた家は、父親から受け継いだ土地に立っていた。大切な土地を「はい分かりました」とすぐに手放せるはずがなかった。どうすべきか悩んでいた庄子さんに、二人の娘から冷静な言葉が投げ掛けられた。「いつ元通りになるか分からない土地なんて、私たちに残してもらわなくていい」

数十年後に戻れる確証はないし、自分や娘はその時まで生きていないかもしれない-。自分を納得させ、夫三郎さん(80)と同意書に判を押して土地を手放した。

◇ ◇

新聞やテレビの報道で大熊町の現状を知るたび、複雑な気持ちになる。「町が再生する姿を想像できない」。町内では大川原地区に役場新庁舎が立地し、4月には商業施設が開所する。新たなまちづくりは、着実に進んでいる。

一方、町の3月1日現在の住民登録者数は1万238人で、このうち町内居住者は285人。復興庁が今年1月に公表した住民意向調査では、町内に「戻らないと決めている」との回答が59・5%に上った。

「自分も含め、それぞれが避難先に定着している。戻れない期間が10年も続けば、諦めるしかないでしょう」。古里を奪われたまま過ぎていく時間を思うと、やり場のない怒りが込み上げてくる。

.jpg)

.jpg)