■本紙記者ルポ 希釈処理水貯蔵 「立て坑」掘削作業進む

東京電力福島第一原発事故から間もなく11年となるのを前に2月下旬、放射性物質トリチウムを含んだ処理水の海洋放出の関連設備などを見て回った。

東電は2023(令和5)年春ごろに処理水を海洋放出する計画を掲げている。福島第一原発5、6号機の近くには大きな穴が掘られていた。海洋放出前に、海水で希釈した処理水をためる「立て坑」だ。穴をのぞくと、約15メートル下で重機2台が準備工事のため掘削作業をしていた。作業は今月中に終了する予定となっている。

立て坑は海底トンネルの入り口部分とつながる。20トン以下の少量の処理水に希釈用の海水を加えた約2千トンをためる。東電はトリチウム濃度が1リットル当たり1500ベクレル未満であれば、海底トンネルを通じて約1キロ先の海に放出する方針だ。

汚染水からトリチウム以外の62種類の放射性物質を除去する多核種除去設備(ALPS)の近くには、高さ約15メートル、直径約10メートル、容量約千立方メートルのタンクがそびえ立つ。処理水の放射性物質濃度を海洋放出前に測定するためのタンクで、東電は10基を連結し処理水をポンプで循環させてかき混ぜ、水質を均一にする。放射性物質の濃度に偏りが出ないようにするためだ。

構内には今もなお手つかずの建物や重機が残っていた。1号機の北側には旧事務本館があり、内部は原発事故発生当時のままとなっていた。近くには、社員らが使用していたエスカレーターも残されていた。4号機タービン建屋近くには津波で無残な姿となった大型クレーンがあった。護岸エリアは当時の機材が埋め込まれ、かさ上げされていた。11年前と現在を、行ったり来たりしているような感覚になった。

大型休憩所の7階から福島第一原発の構内を見渡すと、日々増え続けている処理水を貯蔵するためのタンクが敷地を圧迫していた。廃炉作業においては、処理水の海洋放出に加え、最難関である溶け落ちた核燃料(デブリ)の取り出しなども控える。政府と東電が掲げる「30~40年」での廃炉完了に向けた道のりの険しさを強く感じた。(本社報道部・棚辺直哉)

■第一原発1号機「デブリか」堆積物確認

東京電力福島第一原発1号機で、原発事故で溶け落ちた核燃料(デブリ)の取り出しに向けた原子炉格納容器の内部調査が2月に始まった。長期にわたる廃炉作業で、1~3号機のデブリ取り出しは最難関となる。デブリの全貌は今もつかめておらず、計画通りに取り出せる見通しは立っていない。敷地内で増え続ける放射性物質トリチウムを含む処理水を海洋放出する政府方針を巡っては、政府が昨年末に風評抑止策を盛り込んだ行動計画をまとめた。ただ、国民理解の醸成に結び付くかは不透明で、県内では新たな風評発生への懸念が根強い。

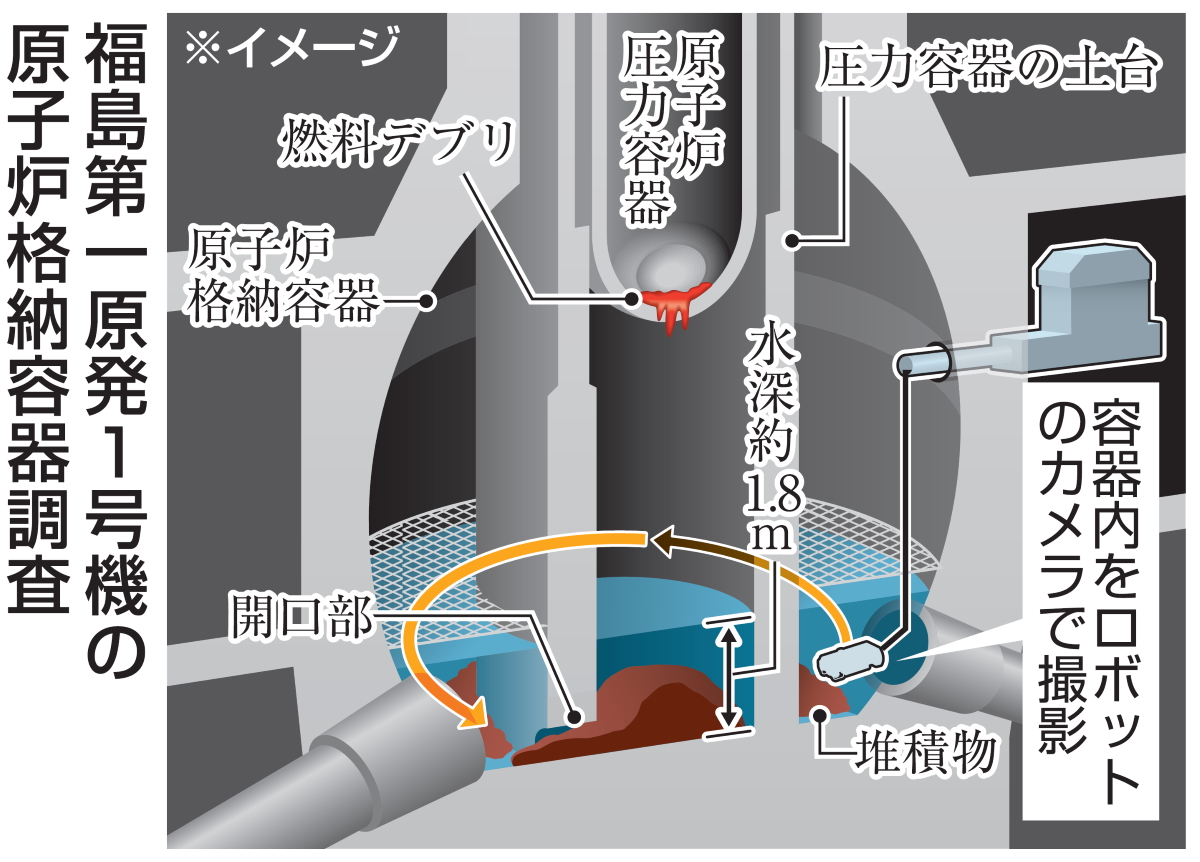

東京電力は2月、福島第一原発1号機の原子炉格納容器の内部調査を開始し、原発事故で溶け落ちたデブリの可能性がある塊状の堆積物を水中で確認した。炉心溶融(メルトダウン)した1~3号機のうち、1号機は唯一、デブリの可能性がある物体を確認できていなかった。ただ、デブリだとしても膨大な量の一部を捉えたに過ぎず、全量取り出しへの道は遠い。

今回見つかった堆積物は、黒っぽい岩のような塊で、核燃料が入っていた原子炉圧力容器の真下の空間につながる「開口部」と呼ばれる隙間付近にあった。大きさや硬さなどは分かっていない。1号機ではほぼ全ての核燃料が圧力容器の底を突き破って溶け落ち、デブリが開口部から外側に流れて広がったとの見方があり、塊がデブリであれば、こうした解析の裏付けになる可能性がある。

格納容器底部には深さ約1・8メートルの水がたまっており、東電はカメラ付きの水中ロボットを遠隔操作で潜らせて映像を撮影した。東電の担当者は今回得た情報について「(デブリ取り出しの)検討材料になる」と語る。2017(平成29)年3月の前回調査では、格納容器底部で堆積物を捉えたが、東電はデブリではないと判断していた。

廃炉作業の最難関とされるデブリの取り出しには、デブリの状態や性質、分布などの情報が不可欠となる。東電は今後、計5台のロボットを順次投入し、詳しく調べる計画だ。

一方、2号機では今秋にも、デブリの試験的取り出しが始まる。格納容器の側面から「ロボットアーム」と呼ばれる伸縮型の作業機器を差し込み、底にある少量のデブリを回収して詳しく調べる。東電は当初、2021(令和3)年中の取り出しを目指していたが、新型コロナウイルスの影響で英国での作業が遅れ、延期していた。

福島第一原発では、1~3号機の使用済み核燃料プールからの燃料取り出しに向けた作業も進んでいる。

■2023年春、処理水海洋放出 風評対策 理解醸成が課題

東京電力福島第一原発で増え続ける放射性物質トリチウムを含んだ処理水について、政府は昨年4月、2023(令和5)年春ごろをめどに福島第一原発敷地内から海洋放出する基本方針を決定した。東電は昨年12月、海洋放出に伴う設備を建設する実施計画を原子力規制委員会に審査申請。風評被害の上乗せを懸念する漁業関係者らは反対姿勢を崩しておらず、国内外で放出への理解が広がらないまま手続きが進められつつある。

政府は基本方針で、海洋放出に伴う風評被害の懸念について「風評影響の払拭(ふっしょく)に向けた地元の懸命な努力が水泡に帰すことのないよう真摯(しんし)に向き合わなければならない」と明記。菅義偉首相(当時)は「できることは全部やる」と強調した。

政府は昨年末、風評抑止策などを盛り込んだ行動計画を取りまとめた。ただ、取り組みの効果の検証を含め、国民理解の醸成にいかに結び付けるかは不透明なため、県内では漁業者を中心にあらゆる産業、市町村議会などから新たな風評の発生への懸念や慎重な対応を求める声が根強い。

内堀雅雄知事は今年2月、海外メディアへの講演で、県内で放出への反対意見がある一方、陸上保管の継続で避難地域の復興の影響を危惧する声があると指摘。「(処分には)大きな葛藤が存在している」とした上で、「政府が科学的知見に基づいた正確な情報を国内外に繰り返し丁寧に発信すべき」と訴えた。

■処理水処分を巡る経過

2011年3月11日

▼東日本大震災、東京電力福島第一原発事故

2013年3月

▼汚染水からトリチウム以外の放射性を取り除く多核種除去設備(ALPS)が試運転開始

2015年6月

▼政府の有識者作業部会がトリチウムを含んだ処理水について海洋放出や地下埋設など5つの処分方法を提示

2016年4月

▼海洋放出が最も短期間で低コストとの試算を作業部会が公表

11月

▼政府小委員会が初会合

2017年7月

▼東電の川村隆会長(当時)が報道各社のインタビューで海洋放出について「判断はもうしている」と発言

2018年7月

▼小委が処理水の保管タンクを将来撤去する方針を了承

8月

▼処理水にトリチウム以外の放射性物質が残留していることが発覚。月末の公聴会では海洋放出への反対表明が多数

2019年8月

▼タンクによる長期保管の可否が小委の議題に上る

9月

▼処理水に関し、原田義昭環境相(当時)は記者会見で「所管外ではあるが、思い切って放出して希釈する他に選択肢はない」と発言

▼松井一郎大阪市長と吉村洋文大阪府知事は科学的に環境被害がないという国の確認などを条件に、大阪湾で放出する可能性に相次いで言及

2020年2月

▼海や大気への放出に絞り込み、「海洋放出の方が確実に実施できる」と政府に提言する報告書を小委が公表

4月

▼国際原子力機関(IAEA)が小委報告書の支持を表明

4~10月

▼政府が県内外で関係者からの意見聴取会を開催。海洋放出への反対や丁寧な説明、風評対策を求める意見などが出る

6月

▼全国漁業協同組合連合会(全漁連)が通常総会で「海洋放出に断固反対」とする特別決議を全会一致で採択

10月

▼政府が2020年4月から実施してきた意見公募の結果を公表。海洋放出に懸念を示す意見が5千件を超し、主な意見で最多となる

2021年1月

▼東電が原発敷地内の処理水保管タンクの総容量が満杯になる時期について、汚染水発生量低減のため2022年秋以降となる見通しを示す。当初は2022年夏ごろと試算

4月

▼政府が関係閣僚会議を開き、処理水の処分方法を海洋放出とする基本方針を決定

▼復興庁が放射性物質トリチウムをキャラクター化したが、批判受け公開を休止し修正

▼内堀雅雄知事が政府の基本方針を受け、梶山弘志経産相(当時)に「県民が10年にわたり積み重ねてきた復興や風評払拭(ふっしょく)の成果が水泡に帰す懸念がある」と伝える

▼小泉進次郎環境相(当時)が海洋放出の約1年前から海域モニタリングの実施を表明

▼経産省が処理水処分で生じ得る風評被害の東電による賠償を支援する「処理水損害対応支援室」を設置

5月

▼JA福島中央会、県漁連、県森林組合連合会、県生活協同組合連合会でつくる地産地消運動促進ふくしま協同組合協議会が処理水を海洋放出する政府方針に反対する共同声明を発表

▼東電が原発敷地内の処理水保管タンクの総容量が満杯になる時期を2023年春ごろとの見通しを示す。海洋放出の準備に伴うタンク新設のため

7月

▼東電は処理水処分による風評の抑制対策として、海水で薄めた処理水で魚を飼育する試験を2022年夏に開始すると発表

8月

▼政府は関係閣僚会議で中間取りまとめとして、海洋放出に伴う当面の風評抑制策を決定。風評被害が出た場合の対策として、冷凍可能な水産物の一時買い取りのための基金創設、加工や小売など農林水産物の流通過程での公正な取引の指導、国際機関と連携した海外への情報発信強化を実施

▼東電が海底トンネルを通じ福島第一原発から沖合約1キロの海洋に処理水を放出する計画を発表。処分で風評被害が発生した場合は統計データなどに基づき被害の発生を推認する賠償方針を示す

12月

▼東電が放出前に処理水のトリチウム濃度を測定する「放水立坑」の掘削工事に着手。原発から沖合1キロ先までの海底トンネルの敷設に向けたボーリング調査を開始

▼東電が20日、安全確保協定に基づき県と大熊、双葉両町に対し、実施計画の事前了解願を提出

▼東電が21日、原子力規制委員会に実施計画の審査を申請

▼政府が28日、海洋放出処分に伴う風評抑制や事業者支援策などの行動計画を決定。国際機関と連携した消費者や海外向けの風評抑止策などを講じるとした

2022年2月

▼国際原子力機関(IAEA)の調査団が来日し、処理水の海洋放出に関する安全性を検証・評価

■東電、トラブルや不祥事相次ぐ 県、改善要求

東京電力福島第一原発の廃炉作業を巡り、東電はトラブルや不祥事を繰り返し、県民との信頼関係の再構築に向けた障壁となっている。県は東電に対し、改善に向けた具体的な対応を求めている。

昨年2月、福島第一原発3号機の原子炉建屋に設置してある地震計二基が前年から故障していたにもかかわらず、東電は修理もせずに放置していたことが明らかになった。このため、2月13日に発生した本県沖を震源とする地震のデータも記録できなかった。

4月には構内のコンテナ約4千基の内容物が不明となっている問題が判明した。東電はコンテナの所在や内容物に関するデータをシステム管理する際、コンテナの中身を正確に把握しないまま放置していた。老朽化し、腐食したコンテナからは高線量の放射性物質が漏えいした。

柏崎刈羽原発(新潟県)ではテロ対策の不備が判明し、原子力規制委員会が事実上の運転禁止命令を出した。

.jpg)

.jpg)