東京電力福島第一原発事故発生以降、一部の国・地域で継続されてきた福島県産食品の輸入規制措置の撤廃や緩和が着実に進んでいる。昨年9月に米国が輸入規制を撤廃し、今年2月には台湾が輸入禁止措置を解除した。日本酒や加工品など県産品の最大の輸出相手国である米国や、原発事故前の主要な輸出先だった台湾への輸出拡大の道筋ができ、福島県への風評の払拭(ふっしょく)につながると期待が高まっている。

米国は福島県を含む14県の食品に対する輸入規制を撤廃した。同県産農林水産物では、コメや原乳、原木のシイタケ、ナメコをはじめ、野菜、山菜、魚など35品目の輸入停止措置が解かれた。

2020(令和2)年の米国への農林水産物・食品の輸出総額は日本全体で1188億円で、香港、中国に次ぐ世界第3位となっている。福島県から米国への農畜産物の輸出は原発事故発生前も含めて牛肉のみだったが、規制撤廃を受けて同県産米を輸出する動きが活発化している。JA会津よつばは昨年12月に会津産米140キロを米国に輸出した。

台湾は福島、茨城、栃木、群馬、千葉5県の酒類を除く全ての食品に課してきた一律の輸入停止措置を廃止した。ただ、5県のキノコ類のほか、野生鳥獣肉やコシアブラなどの輸入停止は続け、酒類を除く全ての食品に放射性物質検査報告書と産地証明書の添付を義務付けている。

同県は「福島の復興をさらに前進させる大きな力になる」と期待を寄せる。農業団体と連携し、県産農林水産物のさらなる輸出拡大に取り組む方針。

原発事故発生後に日本産食品の輸入規制をしていた国・地域は55あったが、14まで減少している。

■林業 現場担う人材育成へ 来月郡山にアカデミー開設

福島県内で林業に就業する人は原発事故発生後に減少傾向にあり、事故発生後の10年間で3分の1の水準まで落ち込んだ。担い手不足は森林整備が滞る一因になっている。県は4月、郡山市の県林業研究センター内に「林業アカデミーふくしま」を開設し、現場作業や森林経営を担う人材の育成を始める。

県内の新規林業就業者は、原発事故発生前の2010(平成22)年は242人だったが、2011年から減少に転じ、2020(令和2)年には78人となった。10年前の32・2%にとどまる。

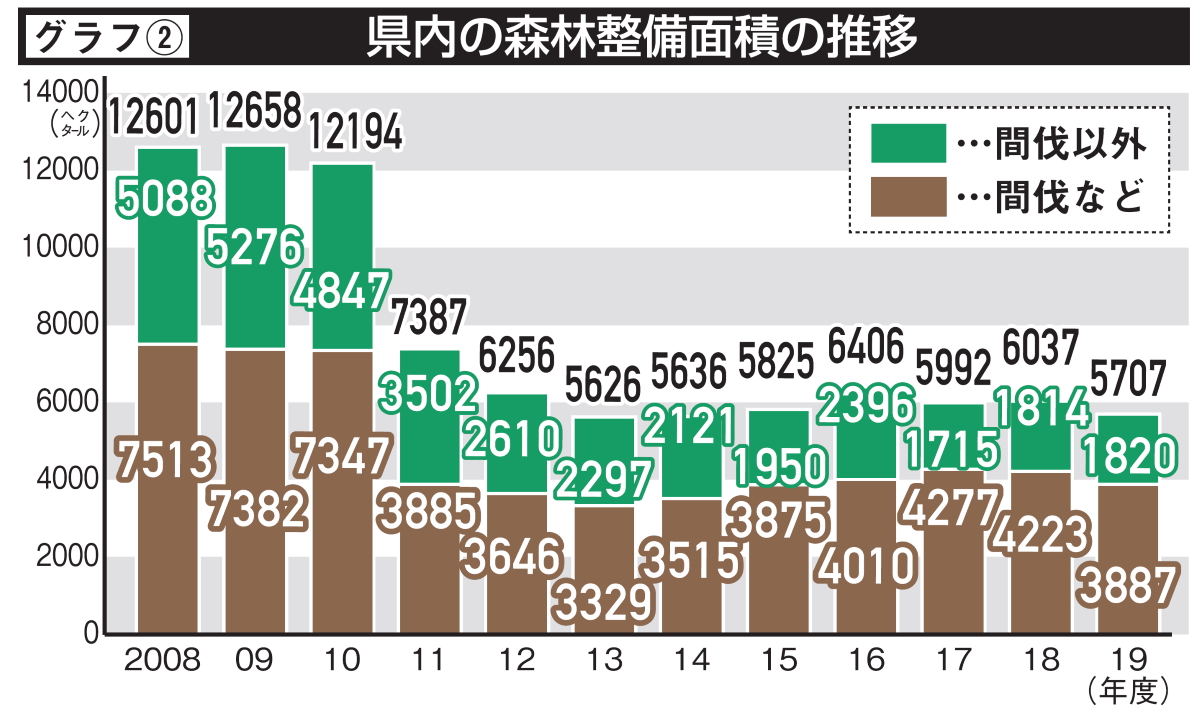

県内の森林整備面積は、原発事故発生前は毎年1万2千ヘクタール程度だったが、原発事故発生後に半減した。その後は横ばいの状態で、直近の2019年度は5707ヘクタールとなっている。特に植栽や下草刈りなどの動きが鈍い。作業負担が大きく、機械化が難しい面があるという。

林業アカデミーふくしまは、高卒以上の林業就業希望者向けの長期研修と、市町村職員や林業従事者向けの短期研修がある。長期研修は1年制で、郡山市の施設で林業の知識や技術を学ぶ他、山林にある実習フィールドで実践力を身に付ける。県は研修期間終了後、県内の森林組合や林業関連会社などの林業事業体への就職を促す。

■農業 産出額が事故後 最多

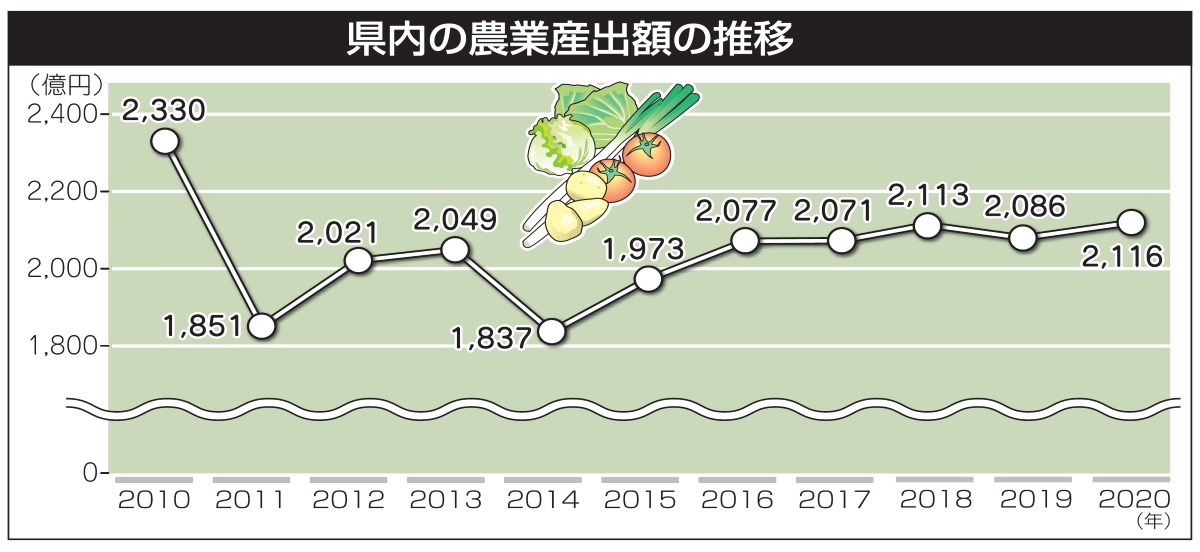

福島県の2020(令和2)年の農業産出額は2116億円で、前年に比べて30億円増加し、原発事故発生以降で最多となった。ただ、依然として原発事故前の水準には届いておらず、ブランド化や販路拡大に向けた農業振興策が求められている。

県やJAグループ福島などは県産品の風評払拭(ふっしょく)に向け、県外でのトップセールスやフェアを展開し、安全性を地道に発信している。

昨年7月の東京五輪でソフトボールと野球の競技会場となった福島市に滞在した選手や監督らが県産モモのおいしさを絶賛したことが会員制交流サイト(SNS)などを通じて世界に広がった。県が開発したオリジナル高級米「福、笑い」は昨年秋に本格デビューした。

県内では農産物の生産管理の徹底ぶりを示す安全認証制度「GAP」取得が進められている。県とJAグループ福島は昨年12月にGAP取得推進による持続可能な農業の実現を目指す取り組みのスタートを宣言した。「ふくしま。GAPチャレンジ」の第二期と位置付けた2030年度までにGAP認証取得の農家や農業法人を現在の約3倍となる1800経営体に拡大する目標を掲げた。

■漁業 勿来魚市場、卸売り本格再開

福島県の沿岸漁業は原発事故後の2012(平成24)年から続いていた試験操業が昨年3月末で終了し、本格操業までの移行期間に入った。各漁協が出漁日数などの操業における自主的な制限を段階的に緩和していく。数年かけて原発事故前の操業体制や漁獲量などを目指していく。

いわき市漁協は昨年9月、津波被害などのためにほとんどの業務を休止していた勿来魚市場の本格的な鮮魚卸売り業務を再開した。相馬双葉漁協は相双沖で水揚げが急増しているトラフグを新たなブランド魚として売り出す取り組みを観光業、宿泊業関係者らと進めている。

一方、2021(令和3)年の水揚げ量(速報値)は2010年の約2割にとどまった。新型コロナウイルスの影響で魚介類の需要が落ち込み、大幅な増大にはつながらなかった。県漁連の野崎哲会長は「今年は原発事故前の4割ほどに回復させたい」と述べた。

■イノベ構想 国際教育拠点整備へ

福島・国際研究産業都市(イノベーション・コースト)構想は東日本大震災と原発事故で被災した浜通りに新たな産業基盤の構築を目指す国家プロジェクトとして進められている。

重点分野として廃炉、ロボット・ドローン、エネルギー・環境、リサイクル、農林水産業、医療関連、航空宇宙の六つが位置付けられている。

政府は2020(令和2)年12月、構想の中核として浜通りに整備する国際教育研究拠点の政府案を決定した。今年2月には、拠点の運営などを担う特殊法人「福島国際研究教育機構」の設立を柱とする福島復興再生特別措置法の改正案を閣議決定した。拠点の立地は、避難指示が出ていた地域を基本に選定するとしている。

具体的な研究分野は(1)ロボット(2)農林水産業(3)エネルギー(カーボンニュートラル)(4)放射線科学・創薬医療(5)原子力災害に関するデータや知見の集積・発信-を基本に掲げている。

拠点の規模など具体的な内容を示す基本構想は3月末に策定される予定で、2023年春の一部開所、2024年度の本格開所を目指すとしている。

■世界最大級、国内外から注目 浪江の水素製造実証拠点

政府は2050年までに温室効果ガス排出量を実質ゼロにする「カーボンニュートラル」を目標に掲げる。脱炭素につながるクリーンエネルギーとして期待される水素の世界最大級の製造実証拠点「福島水素エネルギー研究フィールド」(FH2R)が浪江町棚塩地区にある。国内外から注目を集めている。

国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)が実証事業を進めている。浪江町の水道水を原料に、太陽光の電気で水を電気分解して水素を発生させる。

水素は研究の一環でJヴィレッジ(楢葉・広野町)、あづま総合運動公園(福島市)、道の駅なみえなどに供給されている。現在、敷地内に研究棟を建設している。

FH2Rの実証期間は2023(令和5)3月までとなっており、その後は現時点で未定となっている。

■ロボテス ドローン、空飛ぶ車研究開発が本格化

南相馬市と浪江町の福島ロボットテストフィールド(ロボテス)では、ロボットや小型無人機(ドローン)、空飛ぶ車などの研究開発が本格化している。

福島・国際研究産業都市構想の中核施設として2020(令和2)年春に全面開所した。南相馬市には約50ヘクタールの広大な敷地に全21施設を備え、研究室に19団体が入居している。浪江町には全長400メートルの滑走路がある。

昨年10月、国際競技会「ワールドロボットサミット(WRS)2020」福島大会が開かれた。2018(平成30)年7月の一部開所から今年1月末までの約3年6カ月で6万3300人が施設見学や実験に訪れた。

.jpg)

.jpg)