東京電力福島第一原発事故の避難者らが国と東電に損害賠償を求めた福島(生業=なりわい)、群馬、千葉、愛媛の4件の集団訴訟の上告審で、最高裁第二小法廷(菅野博之裁判長)は17日、国の賠償責任を認めない判決を言い渡した。事故を巡る国の法的責任を最高裁が判断するのは初めて。同種訴訟で初の統一判断で、後続の関連訴訟への影響は必至だ。事故から11年3カ月余りを経て東電を規制する立場だった国の法的責任の有無を巡る司法判断は結論に達した。

訴訟の主な争点は(1)国の地震調査研究推進本部が2002(平成14)年に公表した地震予測「長期評価」の信頼性(2)福島第一原発への巨大津波の到来を予見できたか(3)国が東電に対策を取らせていれば、事故を防げたか―などだ。

判決は長期評価を根拠とし、2008年に東電の子会社が試算した地震・津波と東日本大震災による地震・津波を比較。実際の地震は想定よりはるかに大きく、津波の規模も大規模だったと指摘した。津波は試算が想定しなかった原発の敷地東側からも海水が侵入するなど方角の違いにも触れ、「仮に国が規制権限を行使し東電に必要な措置を命じたとしても、大量の海水が敷地に侵入することは避けられなかった可能性が高い」と判断した。国の規制権限の不行使と事故の因果関係を否定し、国賠法上の違法性を認めて国に賠償責任を負わせることはできないと結論付けた。

原発事故前は防潮堤の設置が事故を防ぐ措置として「合理的かつ確実」な対応で、建屋への浸水を防ぐ水密化の知見は存在しなかったとし、水密化に言及した千葉訴訟、愛媛訴訟の一審判決の合理性を否定した。

判決は裁判官4人のうち、菅野裁判長ら3人の多数意見。検察官出身の三浦守裁判官は国の違法性と賠償責任を認める反対意見を付けた。

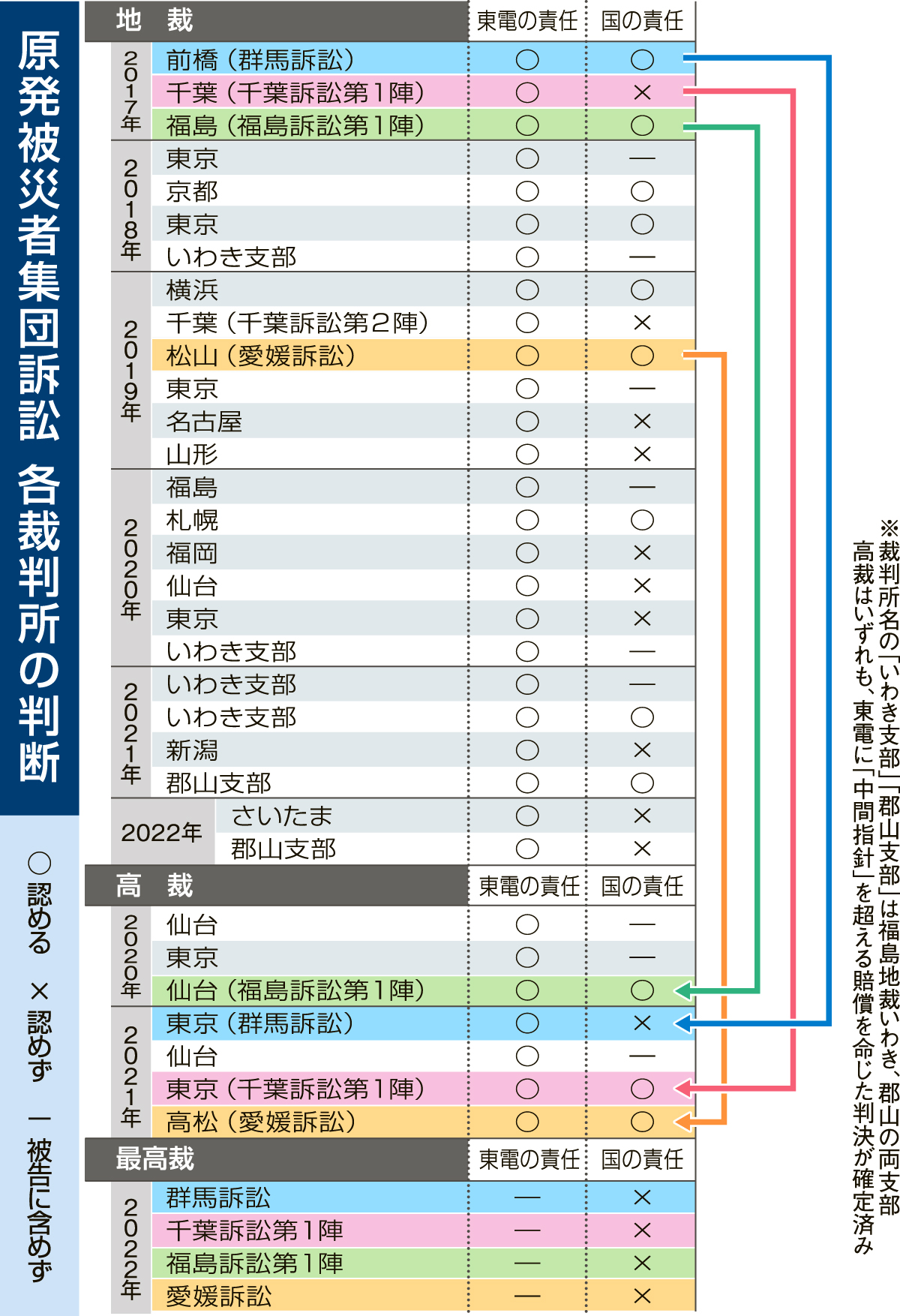

全国に約30件ある同種訴訟のうち、4訴訟は2013(平成25)年3月~2014年3月に各県の地裁に提訴された。原告数は約3700人。福島など3訴訟は高裁段階で国の責任を認め、群馬訴訟は否定。判断が割れる中、原告、被告双方が上告していた。

第二小法廷は判決に先行して3月、損害賠償に関する双方の上告を退け、東電の賠償責任と約14億5千万円の賠償を確定させた。双方の意見を聞く弁論を4~5月に開き、唯一の焦点となった国の責任を審理していた。国の責任がないとの判断が確定したため、東電が単独で支払う義務を負う。

.jpg)

.jpg)