福島県は厚生労働省の医師偏在指標で「医師少数県」に位置付けられている。新型コロナウイルス禍の長期化、高齢化の進展などで地域医療の重要性が高まる中、医師不足の解消は喫緊の課題となっている。

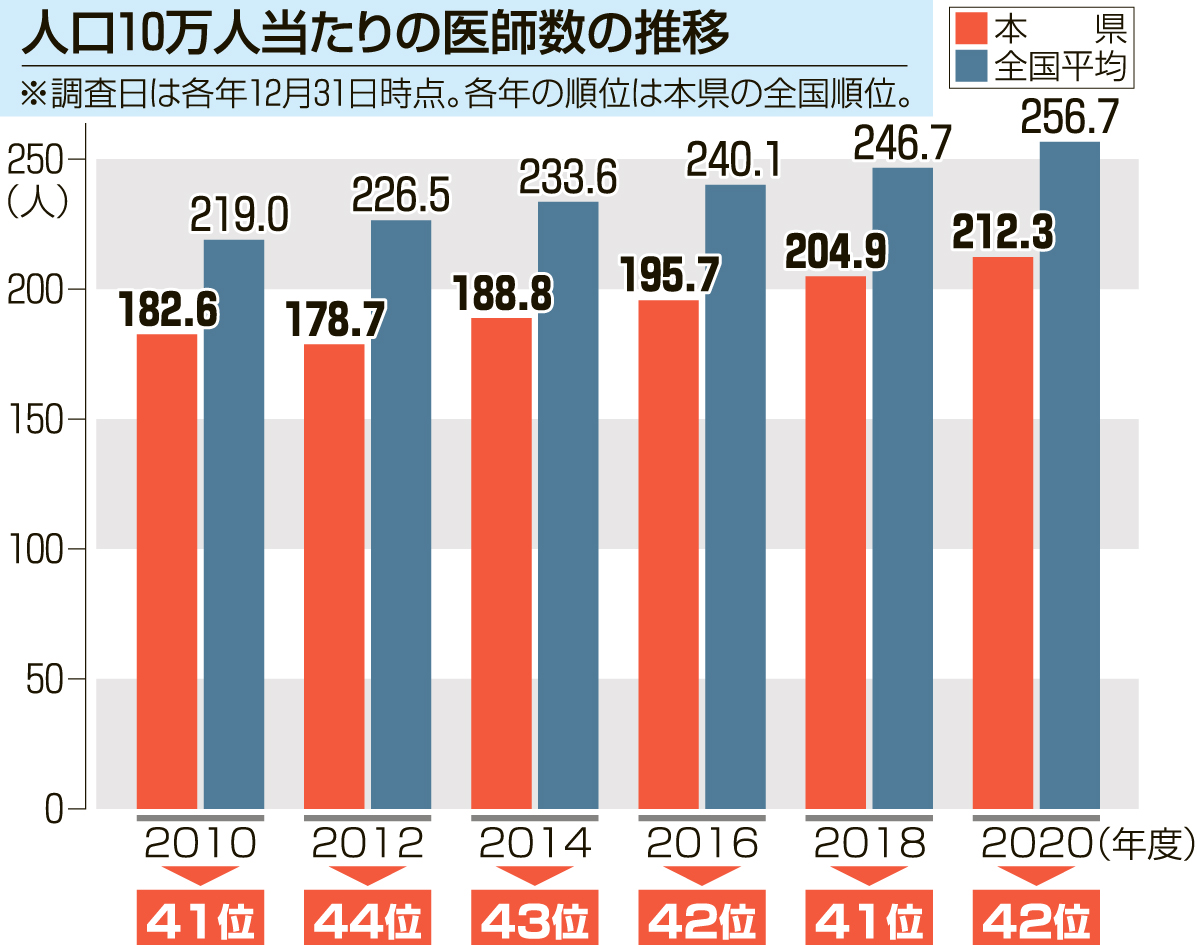

医師不足は東日本大震災と東京電力福島第1原発事故の直後に深刻化した後、徐々に回復してきたが、県内の医師数は厚労省の調査では2020(令和2)年12月末現在で3892人。人口10万人当たりに換算すると、212・3人で全国42位の少なさだ。

10万人当たりの医師数の推移は【グラフ】の通り。2012(平成24)年に全国44位の178・7人まで落ち込み、2016年に195・7人と震災前の水準を上回ったが、全国平均を大きく下回る状況は震災前から変わっていない。順位はいずれも40位台と低迷が続く。

◇ ◇

2020年12月末時点の医師数を県内6医療圏別に見ると、200人を超えたのは県北の292・6人、県中の205・2人のみ。。相双の143・0人が最低で、全国で最も低い埼玉県の177・8人を下回る。会津・南会津は194・2人で県中に次いで高いが、南会津に限定すると98・9人と大幅に下がる。都市部と郡部の差が顕著になっている。

福島県は県土が広い一方、人口が密集する地域は限られる。採算性などの課題から民間の医療機関が少ない現状にあり、公的医療機関が担う役割は大きい。

診療科にもばらつきがある。比較的多い内科に比べ、小児科医は人口10万人当たり11・7人と、全国平均14・3人を下回り、都道府県別で6番目に少ない。福島医大の河野浩二地域医療担当理事兼副学長は医師数は徐々に増えているとしつつ、地域や診療科の偏りが課題と指摘。「行政は地域ごとに医療機能を十分に果たせる仕組みを具体化させる必要がある」と訴える。

◇ ◇

県は県総合計画で2030年度までに県内の医師数を現在より626人多い4518人に増やす目標を掲げている。

全国的に見ると、医師が少ない状況の中でも震災と原発事故以降、徐々に県内の医師数が増加してきた背景の一つに、医学部生への修学資金制度の整備があると県はみている。福島医大や県外の大学の学生に対し、卒業後の臨床研修などの実施を条件に毎月最大35万円を貸与。今年度は定員を満たす約60人が利用している。

県内で臨床研修を受ける新人医師数は増加傾向にある。医師臨床研修マッチング協議会が昨年10月にまとめた今年度の定員に占める研修内定者の充足率は過去3番目に高い68・5%だった。ただ、全国平均の82・2%とは開きがある。研修医を増やし、将来を担う若手をいかに定着させるかが重要となる。

県は8月、県立大野病院(大熊町)の後継となる医療機関の検討を始めた。原発事故による避難区域が設定された双葉郡の医療再生は住民帰還に不可欠だ。郡内の中核的な役割を果たすためにも、十分な医師確保は必須となる。

大熊町には大川原地区に町立診療所が開設されたが、診療日は週2回に限られる。町に帰還した後も会津若松市などの避難先の医療機関に数時間かけて通院する住民もいる。大川原地区の災害公営住宅に暮らす山本千代子さん(70)もその1人だ。万が一の体調不良を考えると、近くの医療機関ほど心強いものはないという。「昔の大野病院は双葉郡を支える重要な存在だった。1日も早く後継施設が開院してほしい」と心待ちにしている。

.jpg)

.jpg)