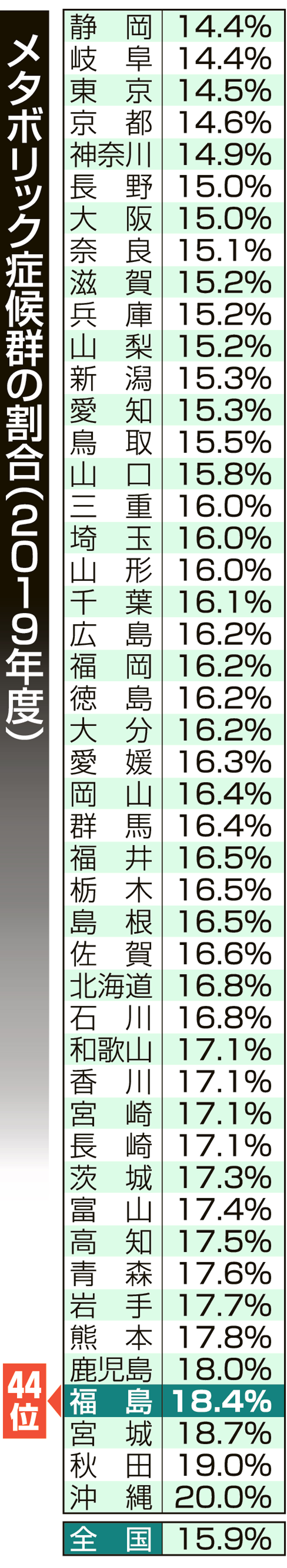

福島県は健康長寿のさまざまな事業を展開しているが、県民の健康指標は一朝一夕には上向かない。厚生労働省の2019年度調査によると、糖尿病や心疾患をはじめとした生活習慣病の要因となるメタボリック症候群の県民の割合は18・4%で、全国で4番目に高かった。予備群を含めると31・2%に上り、秋田県と並んで全国ワースト3位だ。

急性心筋梗塞の死亡率(人口10万人当たりの死亡数)は、直近の2015(平成27)年に男性が34・7人、女性が15・5人でともに全国で最も高い。メタボの要因の一つとなる食塩摂取量は2016年の調査で男性が1日当たり11・9グラム、女性が同9・9グラム。ともに全国で2番目に多かった。

県は2030(令和12)年度までの県総合計画で、主要施策の一つに「全国に誇れる健康長寿県へ」を位置付けた。ただ、健康づくりは中長期的な視点に立ち、根気強く対策を継続する必要がある。全国に誇れるレベルに引き上げる道のりは険しい。

厚労省によると、介護を必要とせず、自立して生活できる年齢を示す健康寿命は2019年に福島県の男性は72・28歳、女性は75・37歳だった。健康指標の目標を定めた第2次健康ふくしま21計画で、男性71・74歳、女性75・32歳とした今年度までの目標を前倒しで達成した。ただ、全国を見渡せば都道府県別で男性が35位、女性は30位に位置する。

健康につなげる生活習慣の見直しには「食事」「運動」「社会参加」の視点が重要と専門家は指摘する。県はスマートフォンを活用した健康増進アプリ「ふくしま健民アプリ」で、歩行距離などに応じてポイントをためる取り組みを展開。2016年度の稼働開始から6年で利用者は約6万人にまで増えた。

食事面では飲食店などの協力を得て野菜から食べ始める「ベジ・ファースト」などの普及を進めている。長く健康施策に力を入れてきた西会津町は町内店舗で減塩商品に独自のマークを表示しており、住民の意識向上につながっている。

ただ、コロナ禍で社会参加は停滞している。県が2021年度、県民約1万人を対象にした調査で、地域活動に参加している人の割合は36・2%で、コロナ禍前の2018年度の47・1%から減少した。

近年、健康寿命の指標で全国上位を維持し、メタボの割合が全国で最も低い静岡県にある静岡社会健康医学大学院大の田原康玄教授は「高齢化が進む中、健康面での社会参加の重要性は高まっている」とし、住民が主体性を持って活動できる仕組みづくりの必要性を訴える。

喫煙率の高さも課題の一つだ。厚労省の国民生活基礎調査(2019年)によると、福島県の喫煙率は21・9%で、全国3位だった。

たばこを吸う本人だけでなく、受動喫煙によって周囲の家族らの健康にも影響を及ぼす。昨年4月、県議会議員提出の「ふくしま受動喫煙防止条例」が施行された。県民の健康意識を向上させる取り組みの重要性が高まっている。

たばこを巡っては県民から健康への影響を懸念する声が上がる。石川町の会社役員岡部弘幸さん(39)は約10年前に亡くなった祖父が肺がんを患っていた。喫煙者ではなかったが酒席を好んだといい、「分煙の概念が一般的ではなかった時代で一定程度の受動喫煙はあったのではないか」と推察する。県や市町村などに対し「住民一人一人が健康に過ごせる環境整備や機運醸成をさらに進めてほしい」と求めている。

.jpg)

.jpg)