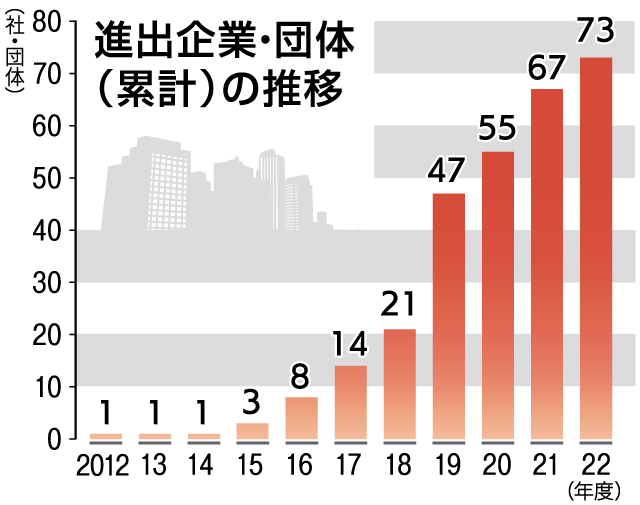

東日本大震災と東京電力福島第1原発事故後、ロボットやドローン関連の73社・団体が浜通りを中心に進出したことが福島県のまとめで分かった。年間数社という福島県の想定を上回っており、専門家は全国的に類を見ない産業集積のペースとみている。地元企業に部品を発注するなどの連携が生まれ、47種の製品が開発された。ただ、国や県の補助金が切れる時期などで既に11社・団体は撤退。定着が課題だ。県は新年度、企業・団体が各専門分野を超えて交流する場を創設する方向で調整に入った。

原発事故で避難区域が設定された12市町村にいわき、相馬、新地を加えた15市町村を対象とした県のまとめによると、今月1日現在のロボット、ドローン関連企業・団体の進出状況は【グラフ】の通り。73社・団体の内訳はドローンが35社・団体で最も多く、災害対応・廃炉ロボットが10社・団体などと続く。

県は一層の産業振興に取り組む方針だ。県内外の386社・団体で組織する「ふくしまロボット産業推進協議会」について、廃炉・災害対応ロボット、ドローン活用、ロボット部材開発、ロボット・ソフトウェアの4分野ごとに勉強会や交流会を開催してきたが、運営方法を見直す。新年度は複数の分野で合同開催し、新たなビジネス機会を創出する。さらに4月に開設される福島国際研究教育機構(F-REI、エフレイ)を核に研究開発や人材育成が進展すると見込む。

進出企業と地元の既存企業との連携の動きも生まれている。自律移動型の掃除ロボットの開発を進めるベンチャー企業「クフウシヤ」(南相馬市)は、地元企業6社に部品などを発注している。相馬製作所(同)に板金加工、タカワ精密(同)に金属加工を依頼。クフウシヤの大西威一郎社長は「首都圏では一度にまとまった量の注文を求められる。県内は少量から応じてくれる事業者が多い」と県内連携の利点を明かす。福島ロボットテストフィールドなど浜通りの研究開発環境が充実している点も県外にない長所とみている。

ただ、進出しても撤退するケースがある。市場ニーズの変化に応じて事業計画の変更が必要になり、補助金の更新ができなくなったことなどが要因と県は分析している。県次世代産業課の担当者は「新分野だけに事業の実現可能性を審査段階で見通すのは難しい」と明かす。このため地域とどう関わりたいかなどを丁寧に聞き取り、きめ細かな支援につなげる方針。

新産業分野の事情に詳しい野波健蔵千葉大名誉教授は、浜通りを中心とした産業集積の状況を「他に類を見ない」と語る。進出企業の地元定着に向け、「行政や商工団体主催の交流会など企業同士が連携できる仕掛けづくりが一層重要になる」と指摘した。

.jpg)

.jpg)