若者の東日本大震災と東京電力福島第1原発事故への知識や関心が年々、薄れている―。福島大教育推進機構の前川直哉准教授(46)らは2019、2021、2022年度の計3年間、学生を対象に震災と原発事故に関する全20問の調査を実施した結果、年を経るごとに得点が下がっていたと明らかにした。1日に会見した前川准教授は風化が進行しているとの認識を示し、「学内での学びを充実させるとともに、福島県内で連携して教訓を伝えたい」と記憶の継承に力を入れる必要性を強調した。

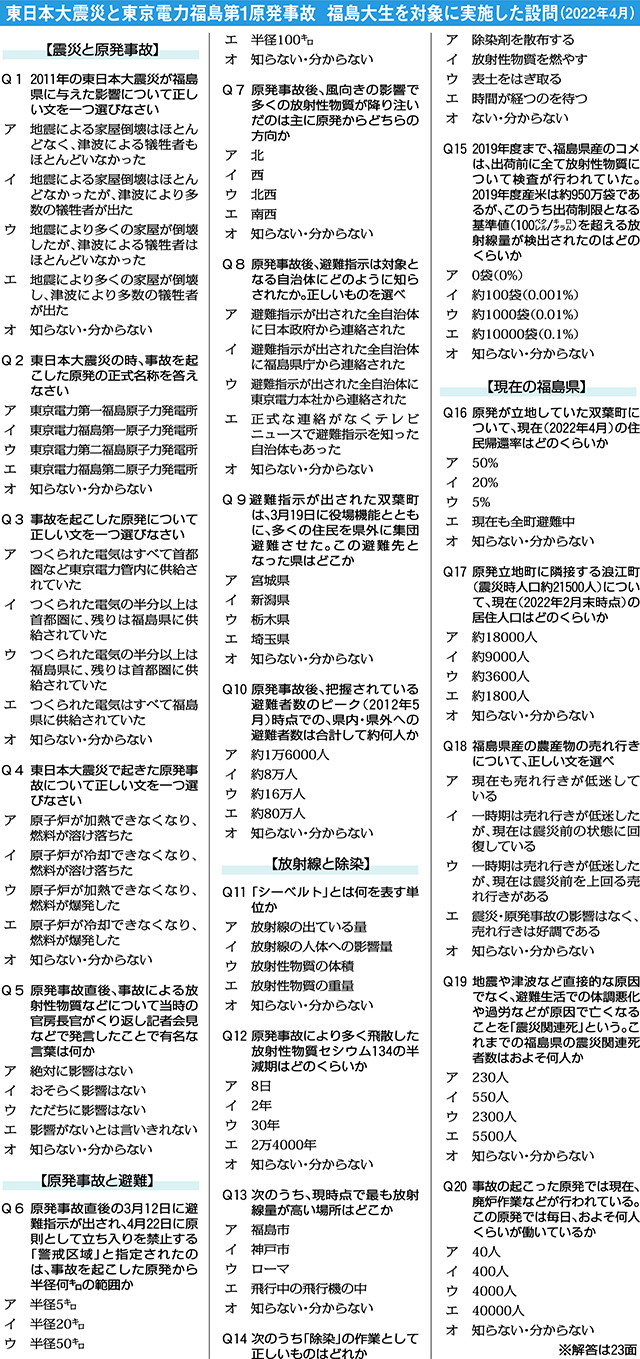

選択授業「ふくしま未来学入門Ⅰ」を受講した学生を調査した。3年間で計968人を対象とし、1年生が8割を占めた。2020年度はコロナ禍のため調査を見送った。「震災と原発事故」「原発事故と避難」「放射線と除染」「現在の福島県」の4分野を設定。得点や設問ごとの正答率を比較するため、いずれの年も同一の設問(一部の数値のみ修正)で行った。選択問題形式の20点満点とした。

調査の結果、平均得点は2019年度が9・5点、2021年度が8・6点、2022年度は8・1点と年々下降した。原発事故後、風向きの影響で放射性物質が降り注いだ方角に関する設問は、2019年度の正答率は53・9%だったが、2022年度は39・4%に下がった。放射性物質を巡り当時の官房長官が記者会見でくり返した発言を選ぶ設問では2019年度は53・0%となったが、2022年度は35・8%にとどまった。

得点や多くの設問の正答率が年々低下している傾向を踏まえ、前川准教授は「震災と原発事故に関する風化は確実に進んでいる」と分析している。若者の関心を高めるため、学内の教育プログラムの充実、県や東日本大震災・原子力災害伝承館などとの連携により歴史や教訓を伝える必要があると指摘する。

一方で、震災が福島県に与えた影響やセシウム134の半減期など一部の設問で正答率が上昇した。前川准教授は「2021年に10年の節目を迎えた際の報道量の増加や高校教育の効果があるのではないか」との見方を示した。

調査は前川准教授が、岩手県立大の呉書雅准教授(元福島大特任准教授)、東北大の西村君平特任講師と共同で取り組んだ。論文は同大発行の「福島大学地域創造」に掲載する。

■学生「想像以上に正しく答えられなかった」 小中学校で学び深めて

調査は2023年度も継続して行われている。調査を受けた行政政策学類1年の金田英治さん(18)は「想像以上に正しく答えられなかった」という。福島市出身で震災当時は6歳。「自分よりも若い世代はさらに震災を知らないはず。小中学校で深く学ぶ機会が必要だ」と訴えた。食農学類1年の関口実和さん(20)は千葉県袖ケ浦市出身で、地元の被災状況は覚えているものの福島県の状況は分からなかった。「震災を題材にしたドラマの視聴などで柔らかく学ぶのも良いかもしれない」と語った。

東日本大震災・原子力災害伝承館は、教育旅行などを通じ、震災・原子力災害を学ぶ意義を伝えている。同館企画事業部の佐藤伸司部長(47)は、処理水の海洋放出や廃炉作業は福島だけの問題ではないと伝えている。「震災と原発事故は、現在進行形だと理解してもらいたい」と述べた。県風評・風化戦略室は「震災・原発事故や処理水の海洋放出などを知りたい若い世代に、正しい情報を届けられるよう努める」としている。

.jpg)

.jpg)