東京電力福島第1原発の放射性物質トリチウムを含む処理水の海洋放出開始が8月24日に始まってから3カ月余りが経過した。これまで3回にわたり、計2万3351トンが海に流された。経済産業省の担当職員は、廃炉を進める上で懸案の一つが解消されたことに胸をなで下ろす。一方で、廃炉の完遂に向けて今後乗り越えなければならない幾重もの障壁が脳裏をよぎる。

◇ ◇

放出に至るまでの道のりの険しさを振り返ると、職員は苦い思いがよみがえる。「目の前の課題を乗り切るために急ごしらえした言葉が最後まで足かせになるなんて、考えもしなかった」。2015(平成27)年8月、政府が漁業者と交わした「関係者の理解なしには(処理水の)いかなる処分も行わない」との約束は、後の処理水への対応を巡り政府を悩ませ続けた。

当時、福島第1原発の最大の課題は、増え続ける汚染水の発生量をいかに抑えるかだった。大量の地下水が原子炉建屋に流れ込み、溶融核燃料(デブリ)に触れることで、高濃度の放射性物質を含む汚染水が最も多い時期で1日当たり平均540トンずつ増加していた。

建屋周辺のサブドレンと呼ばれる井戸から地下水をくみ上げ、浄化して海に放出し汚染水発生量を抑制する。この汚染水対策「サブドレン計画」の実現に向け、政府は漁業者の理解を得ようと協議を重ねていた。だが、海に流すことによる風評被害を懸念する漁業者からは計画に「反対」の声が上がっていた。

デブリに触れていない地下水の放出さえ容認されないのであれば、汚染水を浄化した処理水の処分に理解など得られるはずがない―。政府側に焦りがあった。

政府関係者は約束の文言が生まれた経緯について、「処理水を『処分しない』とは言えないが、漁業者に寄り添う姿勢は示したい。『関係者の理解なしには』と書き入れるのが落としどころだった」と明かす。将来の懸案である処理水処分について漁業者に最大限の譲歩を示しつつ、サブドレン計画の容認を引き出す狙いがあった。

◇ ◇

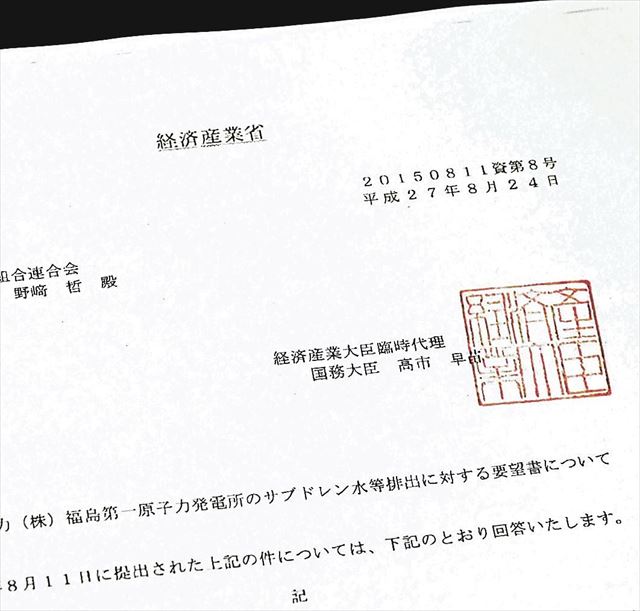

こうして生まれた「その場しのぎ」の約束は、2015年8月24日付で福島県漁連に示した文書に明記された。ただ、通常であれば発出の名義は所管する「経済産業大臣」のはずだが「臨時代理 国務大臣」となっていた。

当時の総務相で臨時代理だった高市早苗はこの件について自身のコラムで、「経済産業省から当該文書の説明を受けたという記録もない」と明かす。当時の経産相の宮沢洋一が8月22日から24日まで海外出張中だったとした上で、「被災者の皆さまにとっても、日本全体の漁業関係者にとっても、重要な内容を多く含む文書なのに、経済産業大臣名ではなく、臨時代理名で発出した意図も不明」と疑問を呈した。

漁業関係者には「あえて臨時代理の名義とすることで、責任の所在をぼかしたかったのでは」との臆測が今もくすぶる。

東京電力福島第1原発の処理水の海洋放出に至る経緯には、政府の都合や思惑が色濃く映し出された。今後の廃炉作業でも同じ対応が繰り返されれば、県民は不安にかられる。デブリや中間貯蔵施設の除染土壌の最終処分などの完遂に向けた政府の姿勢を問い直す。(敬称略)

.jpg)

.jpg)