東京電力福島第1原発で発生する汚染水は多核種除去設備(ALPS)で62種類の放射性物質のほとんどを除去されて「処理水」となるが、水と性質が似ている放射性物質トリチウムだけは残る。廃炉を進める上で処理水の処分は避けて通れない。敷地内に建設できる保管タンクにも限りがあるためだ。政府は処理水の処分方法を技術的に検討する「トリチウム水タスクフォース」(作業部会)の議論を2013(平成25)年12月に開始した。

「科学的な『常識』で考えれば処理水の処分方法は実績のある海洋放出と水蒸気放出の二つしかなかった。特に原発からのトリチウム水の海洋放出は国内外で行われている」。原子力工学が専門で、作業部会を取り仕切る主査を務めていた山本一良(名古屋学芸大副学長)は、当初から結論は見えていたと明かす。

◇ ◇

トリチウム水は原発稼働によるウランの核分裂や、冷却水に含まれる重水素と中性子の反応などで生成される。一般の原発では国内外で海洋放出されている。水蒸気放出は炉心溶融事故を起こした米スリーマイルアイランド原発などで実績がある。原子力に長年携わってきた山本にとって、作業部会の議論がこの二つの処分方法に帰結するのは当然だった。

ただ、当時はトリチウムの性質に関する国民の理解は全く進んでいなかった。処理水は原発事故で溶け落ちた燃料(デブリ)に一度触れているため、各原発から放出されるトリチウム水とは異なるのではないかとして人々の不安や懸念が増幅するのは明白だった。

山本は作業部会の議論の過程で、技術的に考えられる全ての処分方法を検討することにした。それぞれの手法の実現可能性を目に見える形で国民に示し、処理水処分への理解を促すとの狙いがあった。一部の専門家から「時間の無駄だ」との指摘もあったが、「処分方法を網羅的に議論し、試算結果を客観的に示すことが理解醸成の一つの手段になる」と持論を貫いた。

作業部会は、あえてゼロから議論を重ねた。海洋放出と水蒸気放出に加え、地層注入、水素放出、地下埋設で処分する場合に必要な設備や費用、規制などを検討し、試算した。「それぞれの手法を比較することで、とうてい実現できない方法があることも分かってもらえると考えた」。山本には海洋放出と水蒸気放出の現実性が浮かび上がるとの算段があった。

◇ ◇

2年半の議論を経て、作業部会は2016年6月に五つの処分方法を示した報告書をまとめた。技術的な観点で検討した結果、海洋放出が最も短期間、低費用で実施できるとの内容を盛り込んだ。

一方、山本の狙いとは裏腹に、国民の理解醸成は進まなかった。かえって海洋放出が有力視されたことで、漁業者らの処理水処分による風評発生への懸念はさらに広がり、反対論が噴出した。

山本は一筋縄ではいかないと考えていた。報告書の最後で「トリチウム水の取り扱いは風評に大きな影響を与えうる」とし「技術的な観点に加え、風評被害などの社会的な観点なども含めて総合的に検討を進めてほしい」と結んだ。

政府は報告書を受けてから5カ月後、処分方法の検討に風評影響を抑制するための視点を加えた議論を始めた。「関係者の理解なしにはいかなる処分も行わない」との県漁連と交わした約束から1年余り。「舌の根も乾かぬうちに」(政府関係者)処分方法を海洋放出とする結論に向けた流れは強まっていく。(敬称略)

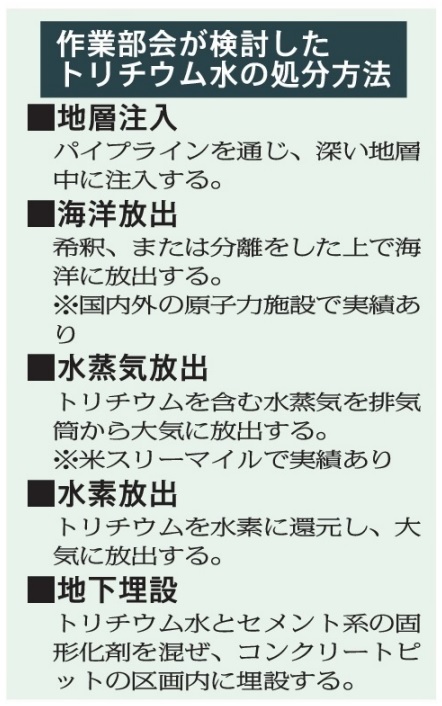

【作業部会が検討したトリチウム水の処分方法】

■地層注入

パイプラインを通じ、深い地層中に注入する。

■海洋放出

希釈、または分離をした上で海洋に放出する。

※国内外の原子力施設で実績あり

■水蒸気放出

トリチウムを含む水蒸気を排気筒から大気に放出する。

※米スリーマイルで実績あり

■水素放出

トリチウムを水素に還元し、大気に放出する。

■地下埋設

トリチウム水とセメント系の固形化剤を混ぜ、コンクリートピットの区画内に埋設する。

.jpg)

.jpg)