環境省は7日、東京電力福島第1原発事故に伴う除染で出た土壌の県外最終処分を、具体的に検討する上での土台となる四つの処分案を示した。いずれも除染土壌の再生利用が前提。最終処分場の必要面積は処分量を減らさない場合の約30~50ヘクタールに対し、三つの減容化技術を全て組み合わせた場合は約2~3ヘクタールに縮小できる。一方、放射性物質濃度は処分量を減らすほど高まり、最大で1キログラム当たり数千万ベクレルに上ると試算した。

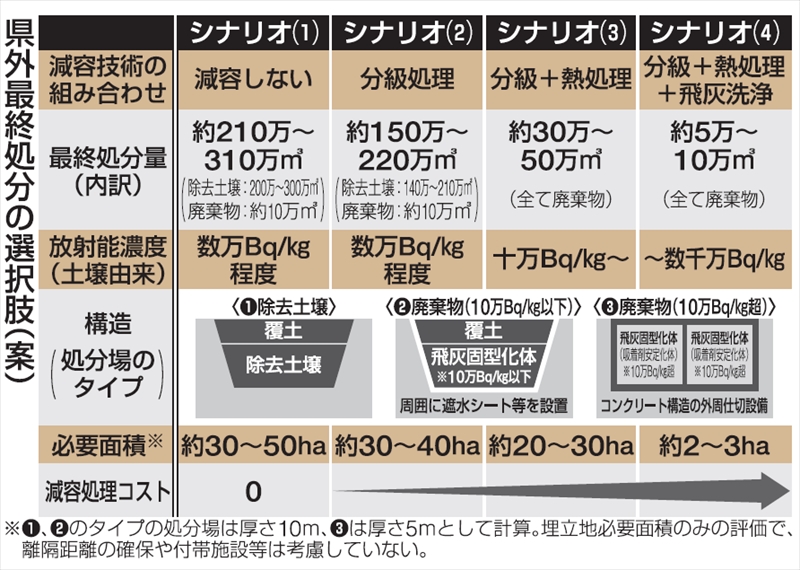

7日の減容化技術を検討する有識者会議で示した。4つの処分案は【表】の通り。放射性セシウム濃度が1キログラム当たり8千ベクレル以下の土壌を全て再生利用し、処分量の体積は実証事業の成果を踏まえて締め固めたと想定して算出した。(1)処分量を減らさない(2)粒子の大きさでふるい分けする分級処理(3)分級処理後に熱処理を加える(4)分級処理と熱処理後に飛灰を水で洗浄する―の4案を検討している。

最終処分量は(1)案では除染土壌約200万~300万立方メートル、(2)案では約140万~210万立方メートル、(1)案と(2)案ともに除染で出た枝葉などの焼却灰の処分量は約10万立方メートルと見積もった。(3)案と(4)案の廃棄物は焼却灰などとなり、処分量は(3)案では約30万~50万立方メートル、(4)案では約5万~10立方メートルと積算した。ただ、各案も再生利用できずに全量を最終処分する場合は処分量はさらに700万~800万立方メートル増えるとした。

最終処分場の構造は、除染土壌と放射性セシウム濃度1キログラム当たり10万ベクレル以下の廃棄物を処分する場合、地中に埋めて覆土する。(3)案や(4)案で発生する10万ベクレル超の廃棄物を処分する場合はコンクリートで外周を仕切る設備が必要になる。

有識者会議の委員からは「試算した数字の根拠を示す資料を併せて用意すべきだ」「国民の理解醸成や最終処分受け入れに向け、もっと分かりやすく説明する必要がある」などの意見が出た。環境省は有識者会議の上部組織「減容・再生利用技術開発戦略検討会」での議論も踏まえ、処分案の検討を深める。

中間貯蔵施設(大熊町・双葉町)に保管中の除染土壌は約1406万立方メートル。特定帰還居住区域の除染などで増えると見込まれる。除染土壌は2045年3月までに県外で最終処分すると法律に明記されており、政府は最終処分に向けた基本方針を今春ごろまで、ロードマップ(工程表)を夏ごろまでにまとめる方針。

.jpg)

.jpg)