東京電力福島第1原発事故に伴う第2期復興・創生期間が終了する新年度の後の復興事業費を巡り、国側から「地元負担」を導入すべきだとの声が強まっている。

復興事業の多くでは、被災地が必要と判断した対策を迅速に講じられるよう「国の全額負担」の仕組みとなっている。復興庁関係者は津波被災地の宮城、岩手両県では復興工事に5%の地元負担を導入している事例を引き合いに出し、見直しの可能性を示唆する。国の行政事業レビューや復興推進委員会の作業部会の有識者も「被災地の自立と継続」を理由に挙げ、検討を促す立場だ。

福島県の被災地は強く反発している。原発事故からの復興は国の社会的責任と位置付けた福島復興再生特措法の趣旨を踏まえ、関係者は「地元負担の議論は国の責任放棄だ」と訴えている。

◇ ◇

「地域の実情を踏まえて方向性を出してほしい」。南相馬市長の門馬和夫は2月下旬の記者会見で「地元負担」の議論が浮上している現状に不満を漏らした。

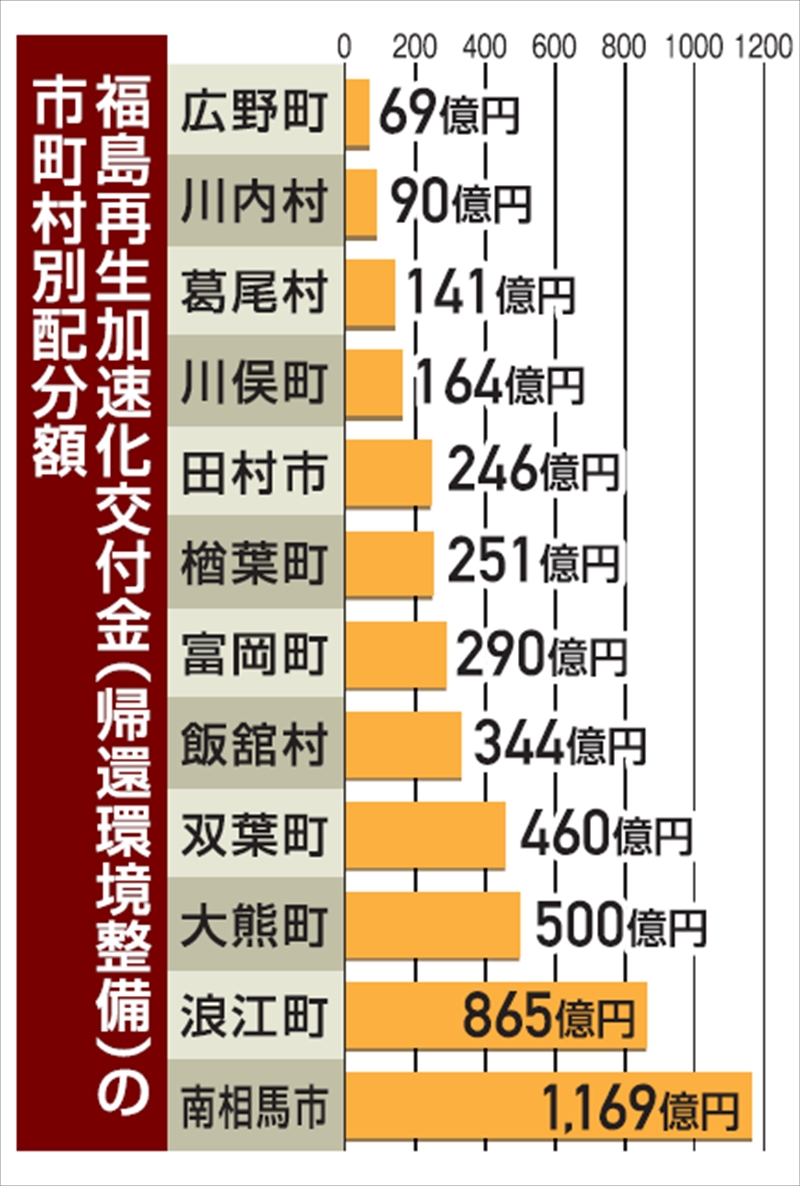

市は原則的に国が全額負担する福島再生加速化交付金を活用し、避難指示を受けた小高区を中心に産業振興策や除草、防犯カメラ設置といった帰還・移住のための事業を現在も実施している。被災12市町村の中でも群を抜く総額1169億円が配分されている。

特に大型事業として注力しているのは、2026(令和8)年度の供用開始を目指している小高区の産業団地整備。68億円の費用は全額国費を見込む。

仮に宮城、岩手両県の水準に合わせた一部負担を導入した場合、数億円規模の支出が増える。他にも各種復興関連事業があり、負担する金額が積み重なれば、一般歳入が年間500億~700億円の市の財政を圧迫するのは避けられない。

市復興企画部総括参事兼イノベーション政策課長の松本光平は、国費負担事業の一部を賄う必要が生じた場合、一般財源から捻出するのは困難だとの認識を示す。

◇ ◇

被災自治体の財政負担に加え、事務負担なども増す可能性がある。

避難区域が設定された市町村では、国費で除草や安全パトロールを繰り広げ、生活環境を整え、帰還・移住支援を進めている。行政事業レビューは、避難指示が解除された地域については、事業の実施主体を自治体に変更すべきだと指摘。そうなれば実施計画作りなどの新たな負担を背負うことになる。

双葉町は、煩雑な事務作業によって他の復興事業がおろそかになると危惧する。町の担当者は「住民の帰還や移住は始まったばかりだ。今はまだ見直すべきではない」と訴える。(敬称略)

.jpg)

.jpg)