環境省は東京電力福島第1原発事故に伴う福島県内の除染で生じた除去土壌のうち、再生利用に活用できる土壌の呼称を「復興再生土」とする方針を固めた。22日に開いた有識者会議の初会合で示し、委員から異論が出なかった。一般的な除去土壌と区別し、再生利用の必要性や安全性への理解醸成を促したい考え。法律で2045年3月までの除染土の県外最終処分を定めており今後、最終処分場の候補地を選ぶプロセスや安全な運搬方法といった検討が本格化する。

今年3月、環境省は放射性セシウム濃度が1キロ当たり8千ベクレル以下の除染土壌を資源化し、適切な管理の下で利用する「復興再生利用」を定義した。ただ、1キロ当たり8千ベクレルを超えた土壌などと区別する呼び方はない。与党は東日本大震災からの復興加速化に向けた第14次提言に、リスクコミュニケーションの観点から、呼称の在り方を検討するよう記載。放射能濃度が比較的低いことなどが伝わりやすい呼び方を検討していた。名称が決まれば、政府が作る資料などで使う。

有識者会議は技術的な課題を議論する。土壌や放射性物質などの管理に関する専門家12人で構成し、座長を福島大の高橋隆行教授が務める。浅尾慶一郎環境相は会議冒頭で「踏み込んだ技術的な検討が必要な事項もある」と述べ、専門家の立場からの意見を求めた。

環境省の担当者は、首相官邸や中央官庁での利用など除染土を巡る現状を説明。政府は、地方にある中央省庁の出先機関での活用を検討している。専門家からは「民家に近い場所もあり、住民とのコミュニケーションはどう進めるのか」との指摘があった。環境省の担当者は「場所ごとに適切な方法を考える」と述べるにとどめた。

中間貯蔵施設(大熊町、双葉町)には2015(平成27)年3月以降、除染土など約1413万立方メートルが運び込まれたが、県外最終処分の候補地選びは進んでいない。

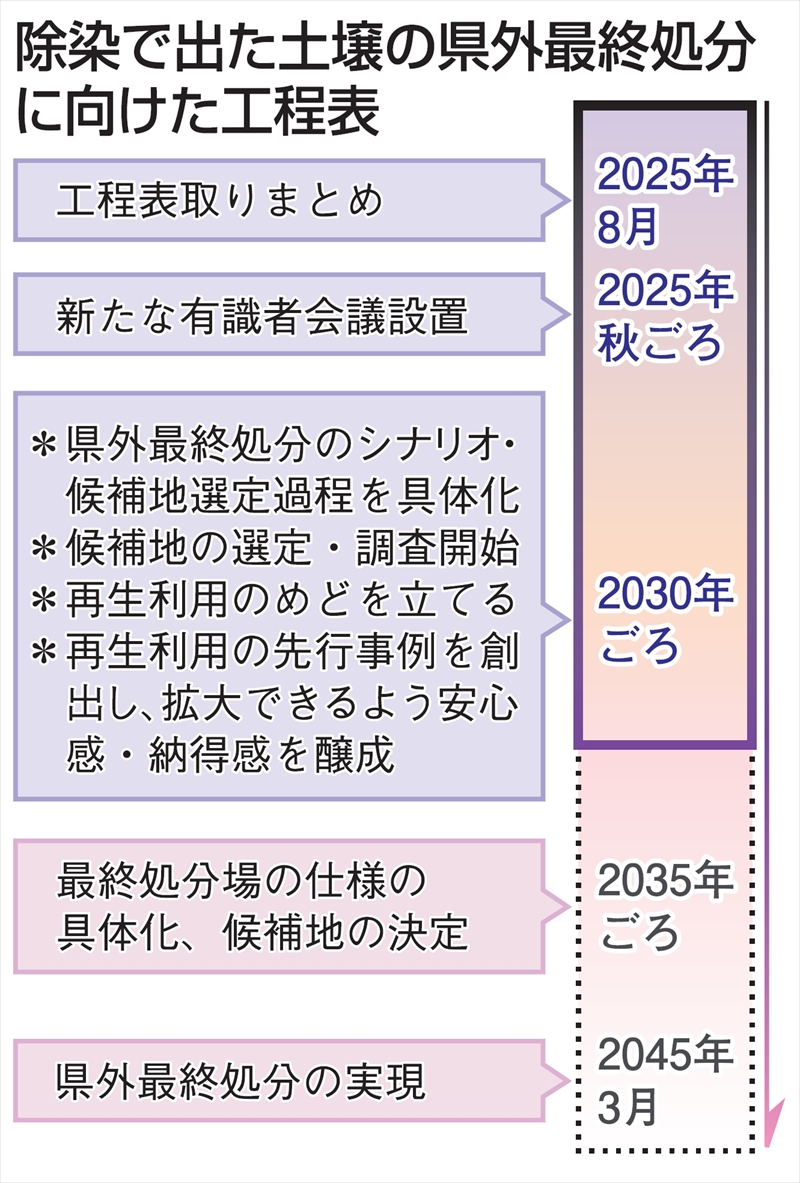

政府は8月、県外最終処分に関する工程表を策定。放射性物質濃度が比較的低い土を公共工事などで再利用して処分量を減らし、2030年ごろに処分場の候補地選定を始め、2035年をめどに候補地を選ぶとしている。

.jpg)

.jpg)