福島県消費者団体連絡協議会は、本来はまだ食べられる食品が廃棄される「食品ロス」に関する県民アンケート調査を初めて実施し、結果を10日に発表した。回答者1150人のうち約7割が食品ロスを「知っている」一方、必要量以上を購入して結果的に捨てているケースが多い実態が判明。協議会は、自宅にある食材を確認した上で使い切れる量を購入するよう消費者に周知していく。

調査は食品ロスに関する消費者の意識や行動を把握する目的で実施。会員の協力を得て県民1300人に回答を求め、このうち1150人(男性388人、女性762人)から返答があった。

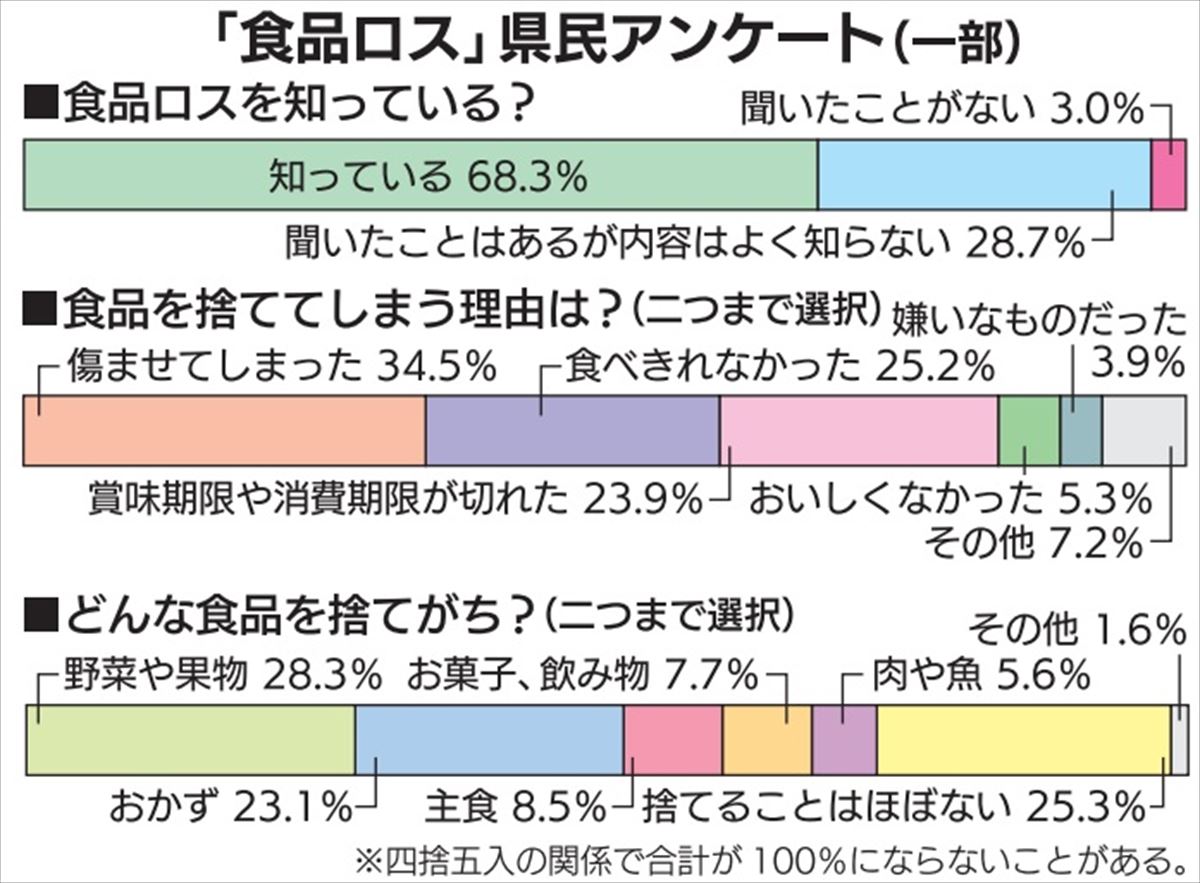

結果は【グラフ】の通り。食品ロスを知っているか尋ねた結果、「知っている」が68・3%に上った。「聞いたことはあるが内容はよく知らない」が28・7%、「聞いたことがない」は3・0%だった。

食品を捨ててしまう主な理由は「傷ませてしまった」が34・5%で最も多く、「食べきれなかった」が25・2%、「賞味期限や消費期限が切れた」が23・9%と続いた。これらを合わせると83・6%に上り、必要量以上を購入し結果的に廃棄している実態が浮き彫りとなった。捨てがちの食品は、「野菜や果物」が28・3%で最多。次いで「おかず」23・1%、「主食」8・5%となった。

飲食店での食品ロスを減らすために求める点は、「食べきれない分を持ち帰れるようにしてほしい」が35・6%で最も多かった。

協議会の田崎由子事務局長は家庭での食品ロス削減に向け、(1)保管している量を考えて購入する(2)保存方法の工夫(3)調理方法の工夫―の3点が重要だと指摘。持続可能な開発目標(SDGs)に注目が集まっており、「自分事として取り組んでほしい」と県民に協力を求めた。

農林水産省の調査によると、2019年度の国内の食品ロス量は推計値で570万トン。このうち約半分が家庭で発生している。

.jpg)

.jpg)