東日本大震災と東京電力福島第1原発事故直後、鉄道網が災害時のライフラインとしての底力を見せた。当時、県内は極度の燃料不足に陥った。交通網が分断され運送手段が限られる中、全国に張り巡らされたルートを生かし、灯油やガソリンを被災地に届けた。JR貨物の指令室長を務めていた安田晴彦さん(54)=現北海道支社長=は「あの時こそ、まさに鉄道の強みが生きた」と強調する。

「鉄道で石油を運べないか」。2011(平成23)年3月。震災発生の数日後、国からJR貨物に対して本県への燃料輸送の要請が入った。津波被害で船は使えず、タンクローリーは往復するためのガソリンが足りなかった。

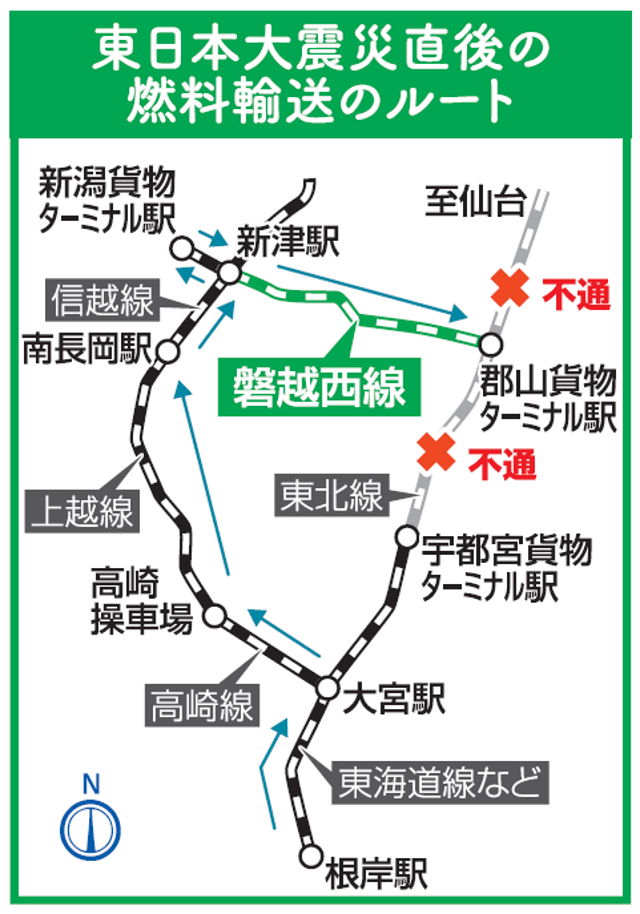

首都圏から東北に向かう場合、通常はJR東北線を北上するが、当時は地震の影響で宇都宮貨物ターミナル駅(栃木県上三川町)以北が寸断。上越線などで新潟貨物ターミナル駅(新潟市)を経由し、磐越西線を通る他に手はなかった。だが、磐越西線は非電化区間があるため電気機関車は使えない。廃止が進んでいたディーゼル機関車「DD51」を全国からかき集めた。JR東日本など関係各社が連携し、運行に必要な人材と環境を整えた。

震災から2週間後の3月25日、磐越西線ルートの第1便が根岸駅(横浜市)を出発した。「被災地の窮状を何とかするため、絶対に諦めないとの思いを皆が共有していた」。安田さんの言葉に熱がこもる。

緊急輸送の運転を担ったJR貨物郡山総合鉄道部の運転士遠藤文重さん(64)は「とにかく無事に届けたい。その一心だった」と振り返る。

磐梯山など車窓の景色が人気の磐越西線だが、運転士にとっては急勾配や急カーブが続く難コース。その上、磐越西線で「DD51」を扱うのは初めてだった。自身を含む4人の運転士は急きょ、「DD51」を管理する愛知県稲沢市の機関区で講習を受けた。

輸送初日は遠藤さんが運転した。会津は大雪だった。積雪の影響などで車輪が空転するアクシデントにも見舞われた。26日午前10時前、ガソリンや灯油など約600キロリットルを積んだ列車が予定から約3時間遅れて郡山貨物ターミナル駅に到着した。「やっと着いたと、ほっとした」。無我夢中だった。磐越西線ルートの輸送は4月16日まで続いた。

磐越西線での貨物輸送の定期運行は15年ほど前に終了しているが、安定した輸送手段である鉄路は、緊急時に不可欠な存在だ。安田さんには確信がある。「人の生活や経済を支える上で、鉄道を使った物流は重要。鉄路のネットワークがあれば、非常時にも輸送支援が最大限できる」

.jpg)

.jpg)