東日本大震災で、福島県を上回る約6200人の死者・行方不明者が出た岩手県。JR常磐線のように甚大な津波被害を受けたのが三陸鉄道(三鉄、本社・岩手県宮古市)のリアス線だ。発災5日後には一部区間で運行再開し、復興のシンボルとなった。この路線には今、当時の被害と教訓を乗客に伝える「震災学習列車」が走る。鉄道を通して震災の記憶を語り継ぐ取り組みは全国から関心を集め、利用者を増やしている。

■三陸鉄道リアス線社員、住民が案内

車窓から見える冬のリアス式海岸の波は穏やかで、線路沿いには新しい家々が立ち並ぶ。だが列車が進む先では、10メートルを超える高さの防潮堤が海への視界を遮り、辺りにはさら地が広がる。景色は次々と変わる。

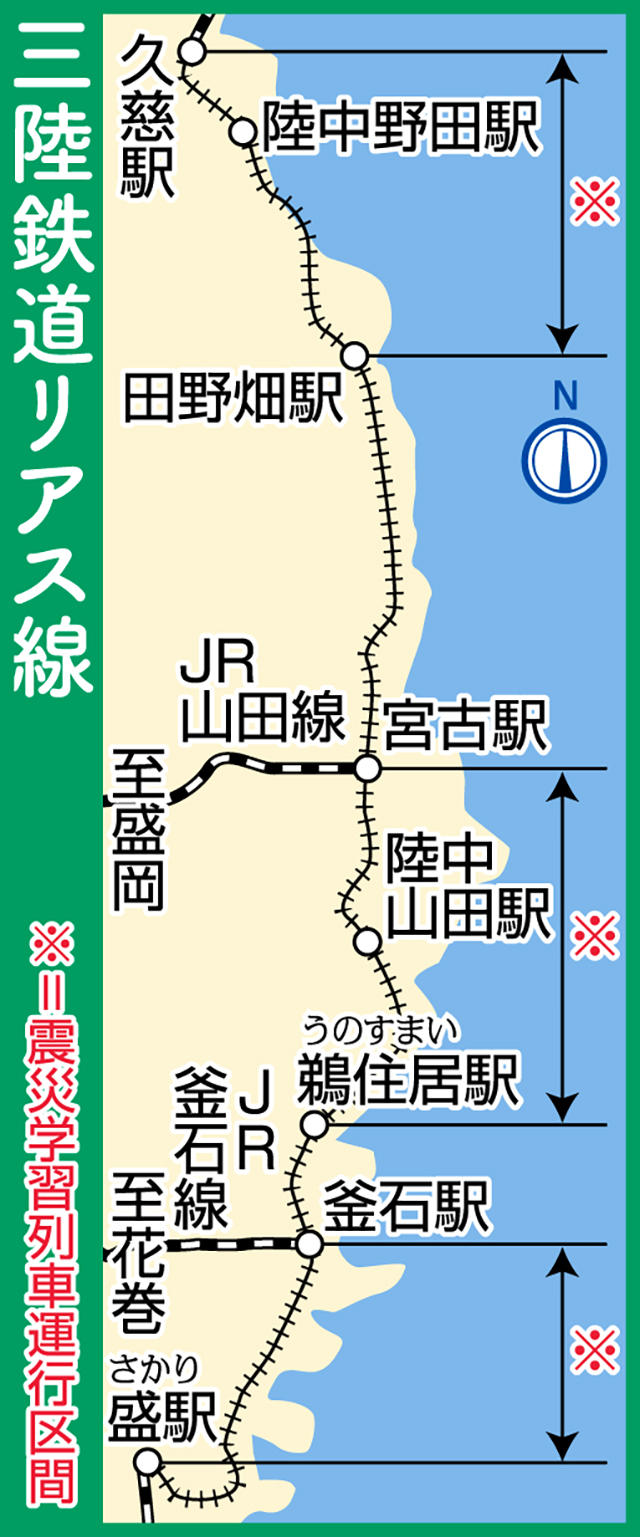

学習列車は【地図】の3区間で走る。予約を受け、通常ダイヤの合間を縫って貸し切り列車を運行している。特に被害の大きかった地点では車両を止め、乗客全員で黙とうをささげる。

きっかけは震災直後にさかのぼる。旅行業も手がける三鉄は、岩手県の要請で県外からの被災地視察を受け入れるようになった。被災で鉄道運行が限られたため当初はバスを使った。鉄路の復旧が進む中で、社内から「列車から被災地を見てもらってはどうか」との声が上がった。震災学習列車と名付け、2012(平成24)年6月に運行を始めた。

車内では社員がガイドを務め、震災前後の写真などを使って当時の状況を説明する。小学6年時に被災した旅客営業部の千代川らんさん(23)は陸中山田駅(山田町)近くの自宅が津波で浸水した。仮設住宅での暮らし、がれきの山の間を登校した中学校生活…。実体験を交えて「3・11」を語る。「災害を自分事に捉えてほしい」と願う。

近隣住民もガイドを担う。釜石市の藤井静子さん(72)は自戒の念を抱きながら、乗客の前に立つ。

震災当日午前、三鉄の観光列車でガイドを務め、湾口防波堤がいかに住民の命や財産を守るかを力説した。数時間後だった。大津波が防波堤を壊し、住民をのみ込んだ。「立派な構造だと過信し、恐ろしいことを言っていた」。学習列車では地質的な観点を盛り込み、リアス式海岸を襲う津波の特徴、避難の重要性を訴えている。

初年度に1472人だった利用者は、久慈市を舞台としたNHK連続テレビ小説「あまちゃん」の効果で急増。台風やコロナ禍の影響で減少したが、今年度は12月末現在、予約を含め過去最多の1万1950人に上る。2~3月は団体客だけでなく、個人客も乗車できる仕組みを導入する。

だが、他の地方鉄道と同様に経営は厳しい。今年度決算は燃料費高騰などもあり、赤字になる見込みという。旅客営業部シニアサブリーダーの山野目真さん(61)は「利用者を増やす努力を続けない限り、鉄道は不要と言われてしまう」と危機感を強める。沿線の風景は月日と共に変化している。「教訓を伝えながら、繰り返し来てもらえる工夫を重ねたい」。被災地発の挑戦は続く。(第2部「常磐線」は終わります)

※三陸鉄道リアス線 岩手県沿岸を縦断する盛(さかり、大船渡市)-久慈(久慈市)駅間の全41駅163キロ。第3セクターの三陸鉄道(本社・宮古市)が運行し、距離は全国の3セク鉄道の中で最も長い。東日本大震災前は盛-釜石(釜石市)駅間の南リアス線、宮古(宮古市)-久慈駅間の北リアス線に分かれていた。震災により全線不通となったが、発災5日後の2011(平成23)年3月16日に陸中野田(野田村)-久慈駅間で運転を再開。2014年4月に全線復旧した。2019年3月、JR東日本からJR山田線釜石-宮古駅間の移管を受け、リアス線となった。

.jpg)

.jpg)