1984(昭和59)年春。東京・丸の内の国鉄本社の一室で、当時35歳だった田村青年会議所(JC)理事長の宗像哲夫さん=三春町=は必死に考えを巡らせていた。限られた時間で、いかに常務理事の気を引くか-。面会時間は刻々と近づいていた。

後にJR東海初代社長に就く国鉄常務理事の須田寛さんが姿を現した。宗像さんは開口一番、訴えた。

「磐越東線の赤字の根拠を教えてください。自分たちは乗って残す運動をしたいんです」

緊張が最高潮に達する中、思いの丈をまっすぐぶつけた。簡易駅の設置、無料駐車場の拡充など構想していた利活用策も伝えた。真剣に耳を傾けていた須田さんが、手元の時刻表に目を通しながら言った。「確かに、2時間に1本では乗らないね」。磐越東線の抱える問題に理解を示してくれたようだった。

「鉄道のシンポジウムをやります。田村地方に来て、お話ししてくれませんか」。宗像さんが講演を打診した。須田さんは面会の最後に再び口を開いた。「分かりました。行きましょう」。気付けば、5分程度と思っていた時間をとうに過ぎていた。

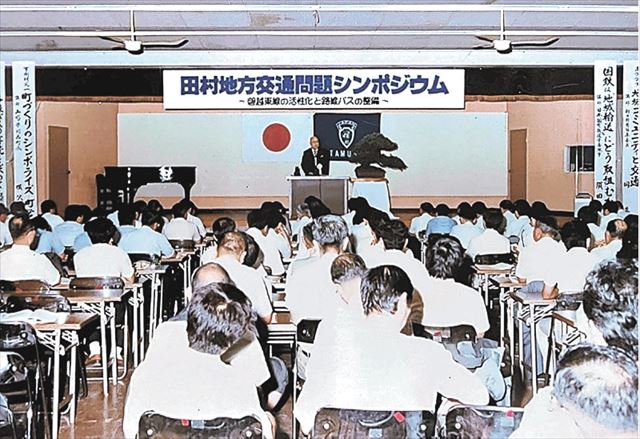

1984年7月。シンポジウム会場となった三春町公民館には約600人が集った。立ち見も出る中で、須田さんが登壇した。「利用者が多い路線でも地域住民が乗らなくなればいずれなくなるし、経営状況が悪くても住民の意識が高くなれば(運行側も)残る努力をするようになるでしょう」。住民の意識醸成が路線存続の鍵になると訴えた。会場は熱気に包まれた。

田村JCは磐越東線を盛り上げるため、シンポジウム以外にもさまざまな活動を展開した。「ミス○○駅」と銘打ったキャンペーンクルーを企画したり、遠出の際には地元で切符を買うよう協力を呼びかけたりした。シンポジウムの翌年の春、磐越東線の一部区間で運行本数が増えた。

92歳となった須田さんは当時の状況を思い返す。「地元の熱意に応えられるよう、可能な限り(運行面で)工夫した」。国鉄の立場としてさまざまな制約がある中で、ダイヤ改正を実現させた。

田村JC専務理事として宗像さん(74)と共に奔走した白石恒次さん(72)=田村市船引町=は「地域を巻き込み、自分たちから行動しなければ前に進まないと実感した」と強調する。須田さんも「若い人たちが鉄道を何とかしようと熱心に取り組む姿が、とても印象的だった」と懐かしむ。

廃線への不安から国鉄の方針にやみくもに反対を訴えたり、地域の衰退で声も出せない沿線地域があったりする中、田村JCのように若者が解決策を探ろうと前向きに動いたケースは「全国でも珍しかった」と須田さんは言う。再び鉄道の在り方が問われる時代。国鉄経営に携わった立場として各地のローカル線に思いを巡らせ、「地元の人も一緒になって問題を考えてほしい」と願う。

国鉄末期に持ち上がった磐越東線の存廃議論。危機感を抱いた沿線自治体もまた、地域主導の利活用促進に向けて連携を強めていった。

.jpg)

.jpg)