「第三次廃止線 磐東、水郡も候補」

1984(昭和59)年8月11日付の福島民報朝刊一面に、大見出しが躍っている。田村青年会議所が企画した磐越東線を巡るシンポジウムの開催から約1カ月後のことだった。

国鉄再建監理委員会が国鉄改革のための第2次緊急提言を国に提出したことをトップニュースで報じた。磐越東線は水郡線と共に、1986年度以降の第3次廃止対象候補路線(廃止検討路線)に含まれた。路線存続に向けた沿線地域の取り組みとは裏腹に、霞が関では鉄道の未来を左右する議論が本格化していた。

磐越東線と水郡線は、ピーク時の輸送人員などの例外規定に救われて最終的に廃線を免れたが、廃線の危機は沿線自治体の意識を大きく変えることになった。自治体はその後も路線の利活用促進に向けた施策に力を入れていった。

当時の田村郡7町村や関係機関は、磐越東線が廃止検討路線となった半年後の1985年2月、磐越東線活性化対策協議会を設立した。

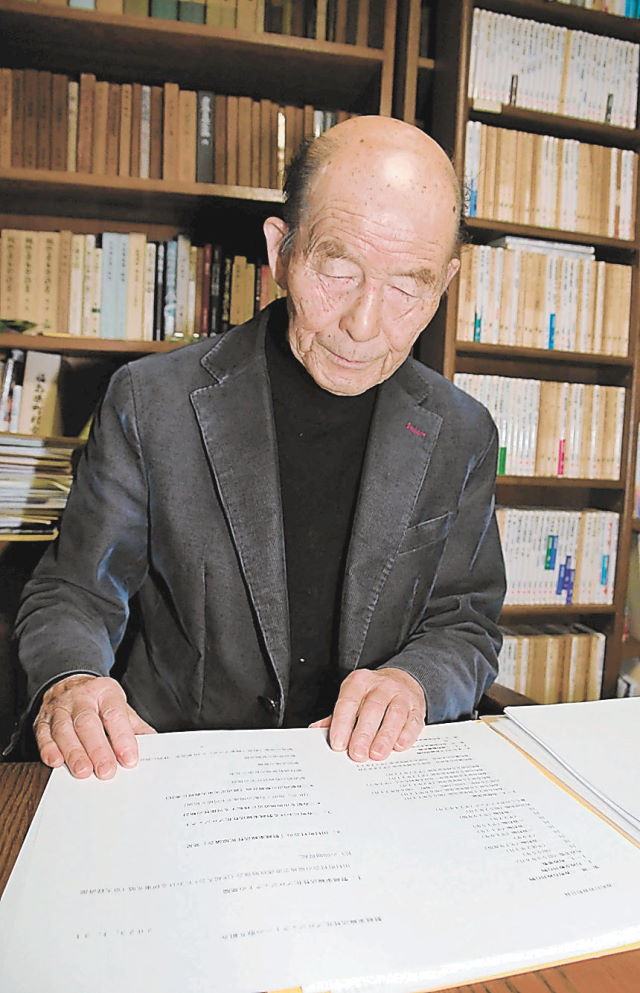

「鉄路の行く末について、初めて地域が一体となって議論を深めたと言ってもいい」。1980年から20年以上にわたって三春町長を務めた伊藤寛さん(91)=三春町=の言葉に熱がこもる。

1960年代以降、鉄道の旅客輸送は自動車や航空との競争激化により、減少傾向にあった。1980年代前半、県内でも福島空港の整備計画が進もうとしていた。「今こそ、地域を支えてきた鉄路の重要性を見つめ直すべきではないか。そんな機運が高まった」という。

協議会として構成組織間で情報を共有し、路線の利活用促進策を模索する一方で、構成する町村がそれぞれ独自対策を打ち出した。

伊藤さんは町中心部から外れた場所にある三春駅周辺に、にぎわいを創り出そうと考えた。昭和の終わりから平成の初めにかけて駅隣接地に町営住宅を整備すると、その狙いは的中した。「駅利用の便利さから、住宅はたちまち入居者でいっぱいになった」

駅舎の半分を町の所有とし、1994(平成6)年4月には観光案内や食堂などの機能を備えた拠点「ばんとうプラザ」を開設。三春滝桜の見頃の時期に乗り入れる特別列車と連携したバスの運行も始めた。多くの事業が今も続いている。

共に活動した田村郡旧6町村の首長は鬼籍に入った。伊藤さんは「各町村とも、懸命に対策に取り組んだ。団体や住民も問題意識を持ってくれていた」と当時に思いをはせる。

廃線への危機感を町村と共有した住民たちは行政とは異なる形で、利活用促進に動き出した。

.jpg)

.jpg)