全線開通から100年余りが経過したJR磐越東線はかつて、貨物輸送の車両が日々、行き来した。昭和の初めごろには三春駅の葉タバコ、小野新町駅(小野町)の木材や木炭などが県内有数の発送量を誇った。貨物輸送の繁栄により、駅周辺には新たなまちができた。

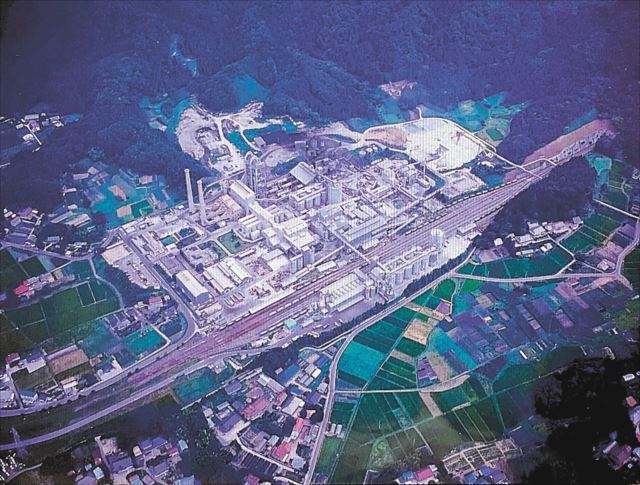

山間部で豊富に採れる石灰石や粘土を原料としたセメントも運ばれた。第2次世界大戦を経て東京五輪を1年後に控えた1963(昭和38)年、日本の高度経済成長を支えるための巨大工場が大越駅(田村市大越町)近くに完成する。磐城セメント(現住友大阪セメント)田村工場だ。

「機械は24時間動きっぱなしだった。セメントは昼も夜も、貨物列車で次々と県内外に運ばれていった」

業務課長などとして田村工場に合わせて約20年勤めた鈴木康徳さん(78)=田村市滝根町=は活気にあふれた工場内の様子を鮮明に覚えている。

1962年4月に建設が始まった田村工場は1年間の突貫工事で完成した。広さは東京ドーム約5個分。セメント輸送のため、1・5キロ先の大越駅につながる引き込み線が敷かれた。

高度経済成長に沸く当時の日本ではダムや高速道路の建設など大規模工事が続き、セメントの需要はうなぎ上りに伸びていた。田村工場では年間90万トンもの量を製造し、4分の3ほどは鉄道で東北各地や首都圏などに運ばれた。

工場では最大約500人の社員・協力企業作業員らが働いていた。地元採用者に加え、県外出身で高い技術を持つ人材も大勢いた。大越周辺に定住した人もいたという。社宅が整備され、大越駅の周りには多くの飲食店が軒を連ねた。工場は地域に大きな経済効果をもたらした。

貨物は重いほど輸送コストがかかる。重量物のセメントは国鉄やJRにとって重要な収入源だったが、裏を返せば、製造元にとっては大きな負担でもあった。大型公共工事の数が減り、費用を抑えられる海上輸送が主流となっていく中で、内陸の工場閉鎖が相次いだ。田村工場も2000(平成12)年3月末での閉鎖が決まる。

2000年3月10日、鈴木さんは業務課長として最後の貨物輸送に立ち会った。37年前、新入社員として工場の竣工(しゅんこう)式にも関わっていた。「最後の貨車を見送った後は、さみしさがこみ上げたね」とつぶやく。工場は解体され、跡地は田村市産業団地となった。引き込み線も今はなく、線路があった土手だけが静かに残る。

磐越東線での貨物輸送が終了して間もなく23年。鉄路は存続に向けた岐路に立っているが、沿線には日々の暮らしのために鉄路を必要とする人々がいる。

.jpg)

.jpg)