福島県の商都・郡山市と茨城県の県庁所在地・水戸市を結ぶJR水郡線。発着地となる両市では一定の利用者数を確保しているが、それ以外の地域では利用者が少ないのが現状だ。

両県はそれぞれ沿線自治体と共に路線の活性化や利用促進に向けた組織を設置している。対策の具体化を急ぐ一方、人口減少が進む中で各県単独で利用者を大幅に増やすのは限界があるとみて、県の枠を超えた広域連携を視野に入れる。

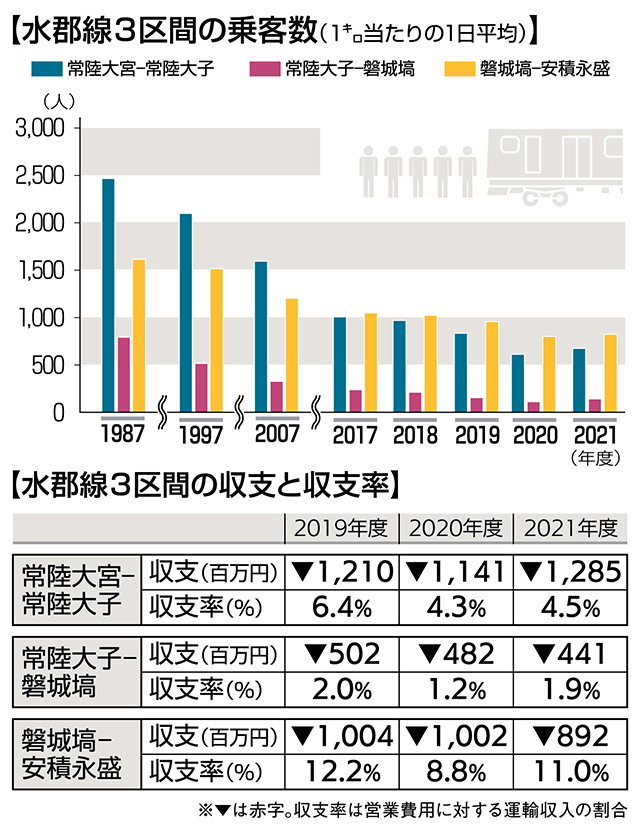

JR東日本の収支公表の対象となった水郡線3区間の1キロ当たり1日平均乗客数、収支と収支率は【グラフ・表】の通り。3区間とも2019年度以降の乗客数は千人未満と少ない。特に県境を含む常陸大子(茨城県大子町)―磐城塙(塙町)駅間はJR東発足の1987(昭和62)年度に比べて約2割と大きく落ち込んでいる。

自治体は危機感を強めている。茨城県と県内沿線自治体でつくる水郡線利用促進会議は昨年度、若手職員らによるワーキングチームで利用促進策を検討し、具体化に乗り出した。本県と沿線・周辺11市町村で構成する水郡線活性化対策協議会も職員らによる話し合いの場の設置を模索している。

だが、人口減少や車社会の中で利用者を増やすのは容易ではない。鍵を握るのが、両県の広域連携だ。本県の協議会ではオブザーバーだった県が昨年度、JR東による収支公表後に正式な構成員となった。広域連携の調整役としての役割を求められる。

「互いへの送客・誘客などに向けた話し合いを進めたい」。福島県生活交通課長の佐藤司さん(51)は収支公表の資料を手に思案する。

協議会長を務める石川町長の塩田金次郎さん(75)も「それぞれの地域性を生かした四季のイベント開催などを検討したい」と構想を練る。

茨城県も連携に前向きだ。県の広報紙に水郡線の利用を促す記事を掲載したところ、「水郡線で郡山に行ってみたい」など乗車に関心を寄せる声が届いた。県交通政策課長補佐の池田孝法さん(48)は「両県が協力し合えば取り組みの幅が広がるはず」とみる。

水郡線活性化対策協議会主催の会合で講演経験のある交通ジャーナリストの鈴木文彦さん(66)は、都市部を結ぶ路線だからこそ「まだ一定の需要を開拓できる余地はある」と水郡線の可能性に言及。既存組織での両県の連携は十分可能との見解も示す。定期的な情報共有や意見交換の重要性を指摘し、「行政が(水郡線利用促進の)発信を続ければ、鉄道に対する沿線住民の意識も変わるだろう」と訴える。(第4部「水郡線」は終わります)

.jpg)

.jpg)