【サテライト校集約】 「また変わる」生徒戸惑う 保護者負担増を懸念

県教委が来年度のサテライト校の集約計画を発表した15日、中通りなどのサテライト校に通う高校生らの間に戸惑いが広がった。大震災と原発事故の避難生活の中で始まったサテライト校での生活は1年足らずで終わる。生徒はまた新たな環境に慣れることを強いられる。親元を離れて旅館、ホテルなどの「寄宿舎生活」となるケースも。一つにまとまった学校に戻れる喜びがある一方、保護者の間では、経済的負担増を懸念する声もある。

■慣れたのに

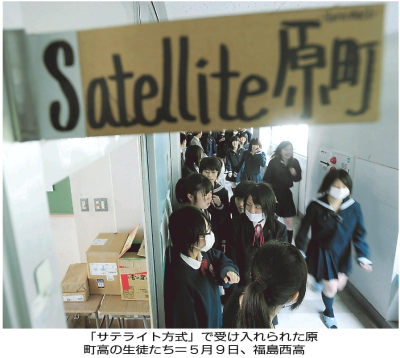

「やっと新しい環境に慣れてきたところなのに...」。福島市の福島西高にサテライト校を設置している原町高2年生のクラス。15日午後、帰りのホームルームで担任教諭が生徒に来年度の方針を伝えた。今野英実さんは少し動揺した。今は母親と3年の姉の3人で福島市内の借り上げ住宅で暮らしている。古里の南相馬市に戻れるのはうれしい。「でも、生活はどうなるんだろう」と不安がよぎる。

各高校の一体感を取り戻し、授業や学校行事、部活動が通常通りにできるよう県教委は集約化を急いだ。その一方で目まぐるしく変わる生活は生徒にとってはかなりの負担だ。

郡山市の郡山北工高に設置された小高工高のサテライト校の教室では2年生が資格取得のための補習を受けていた。計画では相馬市か南相馬市内に設置される仮設校舎に移ると聞き、男子生徒の一人は「一人で寄宿舎から通うんだろうな」とつぶやいた。父親は避難後に中通りで仕事を見つけ、既に生活基盤ができてしまっている。

■生活指導

本宮市の本宮高に仮設校舎を建てる浪江高の高梨洋史校長は、サテライト校の集約で、施設・設備や教員数などが教育環境充実に直結することを期待する。しかし、寄宿舎生活を送る生徒については「良いことばかりとは限らない」と心配する。生活指導を徹底し、生徒と一緒に前を向いて励ましていくつもりだ。

「集約校への移動を単純には勧められない」。小高工高の伊藤裕隆校長は難しさを話す。生徒は既に避難先に生活の拠点を移している。保護者と生徒に十分に説明し、選択してもらう必要性がある。「現在住んでいる地域の高校へ転校を希望する生徒も少なくないのでは」と懸念を口にした。

現在は会津坂下町の坂下高のサテライト校に通い、戻れば寄宿舎に入ることになる双葉翔陽高2年生の母親は「一人にするのは食事やしつけなどの面で不安がある。しっかりとした寄宿舎の運営を望みたい」と求めた。

県教委は寄宿舎に入る生徒に食費の支払いを求める考え。保護者にとって避難生活で厳しい経済状況にある上に、その他の生活費を含めて負担増になると懸念する声が上がっている。

■過渡期

小高商、小高工の両校仮設校舎の設置場所は「相馬市または南相馬市」とされ、確定できなかった。背景には原発事故の収束時期がはっきりと見えない中での計画発表だったことがあるとみられる。

県教委は当初、避難区域外の相馬市内を視野に用地を探していたという。その後に南相馬市の原町区などの避難準備区域指定解除方針が示された。すぐに「元来の所在地の南相馬市に置けないか」との意見が浮上する。

しかし、小高工高の実習場所の確保などの問題で発表までに調整が間に合わず、教育環境の整備が容易でないことも浮き彫りにした。県教委の関係者は「来春の高校入試に向け、できるだけ早く受験生に各校の姿を示す必要があった」と、生徒のためであることを強調した。

■志望校選択

来春の高校入試が迫る中、受験生にとっては、サテライト校かどうかは志望校選択の上で大きな問題だ。

「先輩にサテライト校での部活は大変だと聞いた。市内の高校に進学を考えている」。楢葉町からいわき市に避難している中学3年の女子生徒は打ち明ける。

二本松市の旧針道小に設置されている浪江中でも3年生の中に、浜通りの高校のサテライト校志望者はいないという。井上恭一校長は「学校行事や部活動の分断などサテライト校には課題が多い」とする。ただし、集約化された校舎での学校生活となれば「地元の高校に戻りたいと考えが変わる可能性が出てくる」とみている。

富岡高の誉田秀隆校長も「今の中学3年生に説明がしやすくなる」と歓迎している。教員や設備の集約化で教育環境が改善されれば、受験生に学校の良さをアピールできる。一方で25年度以降の学校の姿を早く示すよう県教委に求める。「在校生やその保護者も含め、先の見通しが立たなければ、(生徒が集まるかどうか)不安は解消されない」と指摘した。

【背景】

東京電力福島第一原発事故を受け、県教委は地元で開校できなくなった相双地区の県立学校・分校十校の授業を代わりに行うための「サテライト校」を県内各地の高校に設置し、5月から授業を開始した。9月1日現在で2028人が在籍している。1〜5校に生徒・教員が分散していることで、保護者や学校現場から、設備の不足、教員の負担の増大、生徒同士の交流の機会減少などの課題解決を求める要望が上がっており、県教委は来年度に向けて集約化の方針を打ち出していた。