【子どもの甲状腺検査開始】不安解消できるか 長期の経過観察を

県の県民健康管理調査の一環で始まった子どもの甲状腺検査は、約36万人の甲状腺を生涯にわたってチェックするという世界でも類を見ない試みだ。東京電力福島第一原発事故による放射線被ばくに悩む子どもやその保護者らの不安解消にいかに結び付けることができるか。しっかりした経過観察の継続を求める声が保護者から相次いだ。

■安心への担保

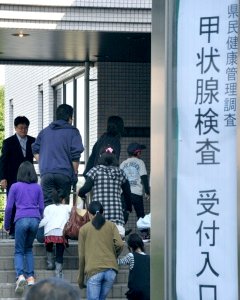

「何もないことを祈っている」。先行調査地区の144人が検査を受けた初日の9日、団体職員豊田和照さん(44)は検査を終えた小学二年の長男幸杜(ゆきと)君(7つ)の肩に手を置いた。

今は福島市で暮らしているが、津波で南相馬市小高区の自宅が全壊した後は飯舘村で避難生活を送っていた。原発事故直後、放射線量が比較的高い地域で過ごしていたことへの不安は消えない。「今後、万が一のことがあっても検査ですぐ分かれば対処できるはず」と継続検査に期待を寄せる。

飯舘村から川俣町に避難している主婦荒ちどりさん(43)は幼稚園から小学6年生までの子ども4人を検査に連れてきた。「早く調べてほしかった。経過観察もしっかりお願いしたい」と求めた。

甲状腺は放射性ヨウ素がたまりやすいとされる。昭和61年のチェルノブイリ原発事故では子どもの甲状腺がんの発症例の増加が確認されたとの報告もある。このため県内の保護者の一部には甲状腺がんへの不安感も広がっている。県は県民の安心を確保するため、全ての子どもを対象とした詳細調査を取り入れた。

■スピードアップを

36万人という大規模な調査を継続的に実施するためには早急に広範囲で検査できる態勢を整える必要がある。県や福島医大は学会など全国の医療関係者の協力を受けて進める考えだが、保護者らの期待が大きいだけに、検査のスピードアップは大きな課題だ。

36万人という大規模な調査を継続的に実施するためには早急に広範囲で検査できる態勢を整える必要がある。県や福島医大は学会など全国の医療関係者の協力を受けて進める考えだが、保護者らの期待が大きいだけに、検査のスピードアップは大きな課題だ。

福島市で7歳と3歳の子どもを持つ主婦(36)は「大丈夫と思っていても目に見える検査結果が早く欲しい。避難区域でないと、検査の順番もずっと後になるのでしょうか」と表情を曇らせた。

一方、放射線の問題を心配して県外に避難した子どもも数多くおり、居住地が確認できない場合がある。転居先が分かれば案内を郵送しているが、今後、時間が経過すればさらに把握が難しくなる。

また、現在は検査対象外となっている原発事故発生当時妊娠中で胎児だった子どもの甲状腺検査。その必要性を説く意見もあり、早急な検討が求められている。

■前倒し実施

チェルノブイリ原発事故では汚染された牛乳などの出荷制限措置が取られず、子どもの甲状腺被ばくが広がったとの見方がある。東京電力福島第一原発事故では、早い段階で原乳などを出荷停止としていたことなどから、「子どもの甲状腺がんはまず起きないだろう」とみる専門家もいる。

「当初、甲状腺検査は数年後に始めるはずだった」。甲状腺を専門とし、調査の臨床部門の中心的な役割を果たす福島医大医学部器官制御外科学講座の鈴木真一教授は明かす。

チェルノブイリ原発事故では甲状腺がんが多く見られるようになったのは4~5年後からという記録がある。「被ばくでの発症は現時点では起きていないだろうというのが一般的な専門家の意見。しかし、それでは母親らは納得できないはず」と指摘する。

検査では、まず現段階での有病率などを把握した上で、今後の経過観察に生かす考えだ。

■まだ帰れない

浪江町の主婦小松きく江さん(38)は1人息子の正宏君(7つ)を連れて避難先の前橋市から検査に訪れた。「今回の検査で大丈夫でも、4、5年後が心配」と訴える。避難先でも子どものマスクを欠かさない生活を続けている。「まだ放射線が高い県内には帰れない」と話した。

県放射線健康リスク管理アドバイザーの山下俊一同大副学長は「甲状腺検査はまだ第一歩を踏み出したばかり。調査する以上は情報の開示や説明を重ねていく」と県民の心情に寄り添った検査の実施を強調した。

【背景】

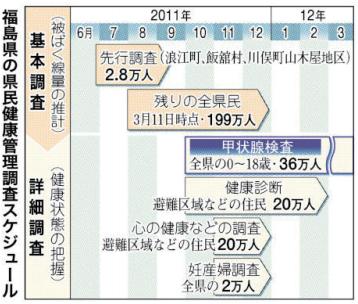

県は約200万人全県民を対象に、県民健康管理調査を開始した。原発事故後の健康状態の把握や、不安解消を目的に進めている調査で、2段階ある。基本調査では自己記入式の問診票を送付、3月11日以後の行動を記録し、滞在場所などから個人の被ばく線量を推計する。詳細調査では18歳以下の子どもの甲状腺検査の他、全ての妊産婦に問診票調査を実施。避難区域に指定された地域の住民には健康診断を行う他、避難生活が精神面や生活習慣に与えた影響も調べる。