(38)命の重さ 慰謝料 法律家の闘い 事故の影響どこまで 東電、膨大な資料要求

東日本大震災から11日で2年6カ月を迎える。震災関連死の認定を受けた県民は1450人を超えた。東京電力福島第一原発事故と死亡との因果関係が見えづらくなる中、市町村などの関連死認定作業は長期化する傾向にある。

避難区域がある南相馬市小高区。避難中に母親を亡くした農業遠藤充人(みつひと)さん(75)は平成23年10月に弔慰金を申請し、数カ月後に認定を受けた。市の担当課から250万円が金融機関の口座に振り込まれたが、母親の葬儀費用に使った。

今年2月、政府の原子力損害賠償紛争解決センターに裁判外紛争解決手続き(ADR)を申し立てた。東電の責任追及に向け、動きだした遠藤さん。背景には、相談会で出会った「原発被災者弁護団」の弁護士の支えがあった。

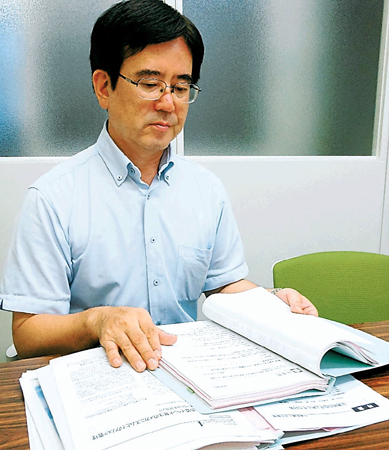

福島第一原発から遠く離れた東京都港区の法律事務所。「原発被災者弁護団」副団長の大森秀昭さん(55)が向かう机には、インターネットなどから引き出した医療の文献資料が山積みになっている。

原発事故関連死による死亡慰謝料などのADRを手掛け、遺族を支援する。死亡原因に影響を与えた割合を「寄与度」という。原発事故から月日がたつにつれ、長期避難と死を結ぶ寄与度の濃淡が主な争点になる。密接な関連性を証明するには医学的根拠に基づいた立証が欠かせない。ADRは早期解決を利点にうたっているが、審理の長期化が課題として浮かび上がっている。

弁護団は23年8月のセンター開設に合わせ、東京都内の三弁護士会が合同で、被災者の受け皿として設立した。東京弁護士会所属の大森さんも、主に双葉郡からの避難先だった都内の公務員宿舎をはじめ、本県の被災地に足を運んだ。

24年の年明け、南相馬市原町区で被災者を対象にした相談会が開かれた。

「おじいさん、おばあさんが死んだのは、避難したのが原因かもしれない」。遺族の言葉は、その後、相次ぐ死亡慰謝料請求の序章だった。法律家として早急な対応が必要だと感じた。同年7月、400人近い弁護団の中から、事故以前に医療過誤や労災を専門分野とする人員で対策チームを発足させた。大森さんが代表を務め、これまでに十数件を申し立てた。定例の勉強会を月1回開き、東電からの反論や進捗(しんちょく)状況を確認する。しかし、いずれも和解まで至っていない。

大森さんらが引き受けた事例はいずれも市町村などが認定手続きを担う震災関連死として認められている。ただ、東電側の代理人の弁護士は、事故前の診察記録など過去数年にわたる膨大な資料の提供を求め、これまでの健康状態を引き合いに出して原発事故との因果関係がないかのように主張してくるという。「震災前から病気を患っていた。死亡原因に対する原発事故の寄与度は薄いのではないか」との論法だ。東電の主張に対抗するための、主治医らに対する調査も手間が掛かる。大森さんから東電への本音が漏れる。「それほどの証拠が必要なのか」

震災直後に十分な治療を受けられず命を落とした人から、避難先で突然重篤な病を発症した人まで死に至る経緯はさまざまだ。訴訟になれば、今以上に審理が長引くことは明らかだ。「遺族のほとんどが、日々の生活に苦労している避難者。少しでも早く救済したい」。古里を追われる被災者の姿が、大森さんを突き動かす。「避難中に多くの人が亡くなっているのが原発事故の現実だ。寄与度の問題ではない」。故人の足跡をたどる作業は、これからも続く。