【第1部 安心の尺度】(14)子育ての溝 不安拭えず県外避難

新潟市の民家に子どもたちの歓声が響く。NPO法人新潟NPO協会が運営する避難者交流施設「ふりっぷはうす」に十五日、小さな子どもを連れた母親が集まっていた。ほとんどは本県からの自主避難者だ。

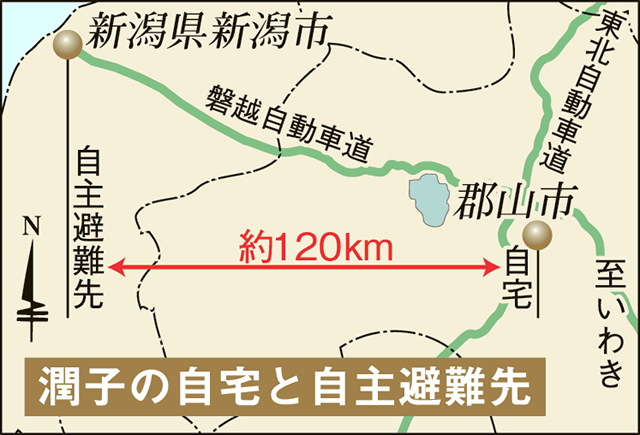

郡山市から避難している磯貝潤子(38)は輪の中に加わり、近況を語り合う。どうしても子育ての話題が中心になる。

潤子も長女すず(12)、次女はな(11)と共に新潟に来た。古里である郡山市には「戻れるのであれば、戻りたい」と思っている。だが、まだ放射線に対する不安が拭い切れていない。

◇ ◇

潤子が、郡山市で仕事をする夫と離れて娘二人と自主避難したのは昨年三月中旬だった。東京電力福島第一原発事故から一年がたっていた。

事故直後は、放射線に気を遣いながら郡山で生活を続けた。二人の娘にはマスクやナイロン製の上着を着せ、雨の日は学校に送り迎えした。PTAの役員として小学校の除染にも取り組んだ。授業中に窓を開けられないため、市にエアコン設置を要望した。しかし、実現せず、PTAで独自に扇風機を購入した。給食に使われる食材が不安になり、娘には三学期から弁当を持たせるようになった。

当時から県外への避難は頭の片隅にはあった。だが、「自分の娘も学校の子どもたちも守りたい」という一心で日々を過ごすうちに、時間は過ぎていった。

昨年二月。PTAの集まりで、次年度の学校運営の考えを聞いた。プールサイドを除染し、放射線量を確認した上でプール授業を原発事故前と同じように実施する方針だった。校庭などの空間放射線量も除染などである程度まで下がっていた。

だが、潤子にはふに落ちない部分もあった。「放射線のリスクがどの程度あるのか、自分には分からない」。たとえ線量が下がったとしても原発事故前と同じ学校生活を送らせて大丈夫かどうか自信が持てなかった。

「除染で線量が下がってきたし、郡山で暮らすなら、今まで通りやるしかないでしょう」。そう話す同じ年齢の子どもを持つ保護者の気持ちも理解できた。しかし、自分にとっては安心するに足りる根拠はなかった。「本当に子どもたちに影響はないのか」

保護者間でも、放射線のリスクに対する考え方に違いが生まれていた。

◇ ◇

潤子は、原発事故直後、「放射線はそのうちなくなって、いつか普通に子どもが外で遊べる日が来る」と考えていた。

だが、放射性物質の半減期が長期間であることなどさまざまな情報を知った。「健康への影響は考えにくい」という専門家の見解を聞いても、余計に不安な気持ちが募った。

原発事故が起きる前は、二人の娘に外で遊ぶように教えてきた。二人ともサッカーやかけっこが得意だ。落ち葉のプールではしゃいだ時もあった。自身の小さいころと同じように伸び伸びと成長してほしいと願っていた。

「自分の子どものためにどうするべきなのか」。悩んだ末に県外への避難を決意した。苦渋の選択だった。(文中敬称略)