【第1部 安心の尺度】(21)伝えたい思い 保護者に宛てた意義

<一 人をいたわります>

<二 ありがとう ごめんなさいを言います>

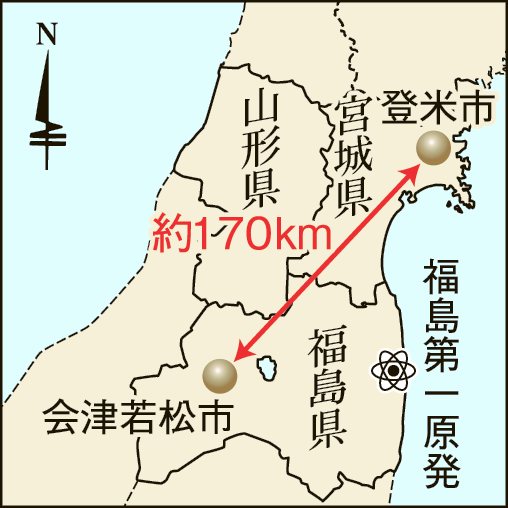

会津若松市から北東に約百七十キロ離れた宮城県登米市にある東郷小。校長室に、会津藩の子どもが守った「什(じゅう)の掟(おきて)」を現代版にアレンジした「あいづっこ宣言」のパネルが飾られていた。

平成二十三年九月に教育旅行で会津を訪れた際に、会津若松市教育旅行プロジェクト協議会から贈られたものだ。東日本大震災と東京電力福島第一原発事故から六カ月後のことだった。

校長の佐藤孝子(57)は「放射線のリスクはゼロではない。でも、会津に行く価値はある」。自分の決断が正解だったかどうかは今でも分からない。だが、児童らの笑顔がはじける卒業アルバムを眺めると、ほっとする。

◇ ◇

父方のルーツは会津にある。震災以降、心の奥底で福島・会津をずっと気に掛けていた。

東郷小に赴任したのは二十三年四月。震災直後だった。赴任して四カ月後の七月十五日、一通の文書を六年生三十六人の保護者宛てに作った。

「修学旅行の安全対策について なぜ、今、会津に?」

放射線量が登米市と変わらない現状や、会津に流通する食品の安全性、教育旅行で会津を訪れる目的などをつづった。今も根付く「ならぬことはならぬ」の精神はもちろん、同じ震災被災県の現状を肌で感じてほしいという思いがあった。

会津若松市教育旅行プロジェクト協議会副会長の曲山靖男(71)ら会員の地道な誘致活動も知っていた。会津を応援したい気持ちも強かった。

会津でいいか、それとも駄目か-。保護者へのアンケートの結果は半々だった。絶対反対という厳しい意見を言う保護者はいなかったが、「北東北方面の他の候補地の方がいいのではないか…」との声が多数あった。放射線を不安がる保護者には個別に対応した。会津に行く意義なども伝えた。保護者の了解を取り付け、会津行きを決めた。

◇ ◇

鶴ケ城、飯盛山、会津武家屋敷などを訪れた。飯盛山では、ほとんどの男子児童が白虎隊の木刀を買い求め、「チャンバラごっこ」をする場面も。ほほ笑ましい光景に、思わず佐藤の表情が緩んだ。

同校は昨年九月にも六年生の教育旅行で会津を訪れた。「最後は校長が決断すること。陰で批判があったかもしれないが…」。佐藤自身、震災以降、突然、現れた放射線という「見えない敵」への不安を解消する答えは見つかっていない。

<六 夢に向かってがんばります>

佐藤は「あいづっこ宣言」をふとしたときに、心の中で復唱する。児童と接するたびに心の中でいつも願うことがある。「会津で何かを感じ取ってくれたはず。復興の担い手として大きく羽ばたいてほしい」

曲山が、東郷小の校長室に「あいづっこ宣言」のパネルが大事に飾られていることを会員から聞いたのは今月上旬のことだった。「うれしい限り。また子どもたちが会津に来てくれることを心から願う」。感激のあまり、目頭が熱くなった。

だが、曲山がこれまでに足を運んできた学校は、東郷小のような学校ばかりではなかった。(文中敬称略)